千百年来,佛山南海西樵山的人文历史有八个重大节点,这些节点在珠江文明发展进程中具有领航聚焦的文化意义,省政府特聘参事、广东省珠江文化研究会创会会长、中山大学教授黄伟宗称之为“八代灯塔”,并进而提出,竖起珠江文明“八代灯塔”,建造岭南“八宝”文化高地,照亮南海千年海上丝路。

“八代灯塔”熠熠生辉

早在2011年7月,在南海西樵山举行的“中华文明视野下的西樵文化”国际学术研讨会上,中山大学考古学家曾骐教授便根据在南海西樵山发现新石器时代石器工具及其工场的考古成果,为西樵山作出“珠江文明灯塔”的文化定位。黄伟宗说,这个定位是符合实际的,而且用“灯塔”之比喻,也是符合其地理历史实际的形象说法。因为西樵山位于珠江连接南海的前沿地带,是珠三角平原上矗立的一座高峰大山,其地理位置正如为从南海进出珠江航船导航的“灯塔”。

“但现在看来,将这定位和比喻,只用于南海西樵山的考古发现在珠江人类文明史上的地位,是远远不够的。”黄伟宗说,他们从最近的调研中发现,在珠江文明发展史上,从南海西樵山发端并影响珠江文明的重大文化现象,起码有八个,也即是说,南海西樵山文化,在珠江文明发展进程的八个历史节点上(也即是“八代”),起到导航或聚焦性作用,堪称“灯塔”,当中包括:第一代新石器时代初期的人类智人与江海文明,第二代秦汉时代南海郡制开始的封建文明,第三代东晋时代的道教、佛教与养生文明,第四代唐宋时代的村落、移民与农耕文明,第五代明代的理学、书院与学术文明,第六代明清时代的桑基鱼塘与生态文明,第七代清代的丝绸机器与工业文明,第八代晚清时代的“经世”、“维新”文明。他建议,应当从学术上和文化上将这“八大灯塔”竖立起来,并以切实的战略举措将其发扬光大。

见证珠江流域从野蛮到文明历程

据了解,自从1958年在西樵山发现新石器时代的石斧、石核、尖状器等遗物遗址之后,至1986年冬天的近30年间,一批又一批的考古学者和考古部门反复考察论证确定,西樵山出土的新石器时代石器及其遗址,真实的存在年代为距今8000年以上,是珠江三角洲以至华南地区年代最早的一个,所以称之为“珠江流域从野蛮到文明航程中的灯塔”。“这个文化定位,凸显了西樵山石器遗址环境的江海文化特质及石器遗物的珠江文化特点,以及石器传播的海洋文化现象”黄伟宗教授说,这说明西樵山新石器时代初期的智人文明,不仅是新石器时代珠江文明的灯塔,而且是以后各代珠江文明的历史源头和奠基石,因为它奠定和揭示了珠江文化海洋性特强之特质,照亮了南海千年海上丝绸之路的航道。

据《南海县志》载:秦始皇帝三十三年(公元前214年),略取陆梁地,设桂林、象郡、南海三郡。南海郡建制从此始建。同时在郡下设县,如龙川、四会等。这是在整个岭南地域实施郡县制的开始,标志着原称的“交趾”地带,正式被纳入秦代版图,意味着当时岭南土著百越族的部落时代结束,开始进入封建文明时代。其中西樵山在这进化中发挥了促进作用。黄伟宗表示,以首建南海郡制为标志的封建文明,在珠江流域的岭南地区起到了从原始部落社会,进入封建社会的历史转型作用,又起到促进珠江文化更大的发展进化,所以具有领航聚焦珠江文明的“灯塔”意义。

“桑基鱼塘”影响深远

黄伟宗表示,珠江农耕文明的发展进程与特色,也典型地体现在南海西樵的村落演变与特色之中。西樵山的农业开发始于唐、盛于宋。广东自古是移民的开发地,广东的古村落,基本上是移民落地生根性质的群居。“这种南下移民聚居的村落,不仅南海西樵有,珠江三角洲、以至广东各地都有,广西也有。而南海西樵从唐宋开始的这种移民村落,具有代表珠江农耕文明的转型标志,并体现珠江文化江海一体特质的意义。唐宋时代为岭南宗族化或姓氏化村落的形成和发展奠定了基础,此后村落的发展基本上是在这基础上随时代的发展而发展的。”据了解,明代以后,由于商业经济的发展,南海西樵农村出现了种茶、采石、桑基鱼塘等专业化现象;由于书院、宗族家教的兴起,出现了仕宦、功名世家;由于对外交往的频繁,又出现了海外移民世家等现象,都是在唐宋开始形成的宗族古村落发展的。黄伟宗说,这些与时俱进而又因地而异的发展现象,正是珠江农耕文明特质和进程的体现,也是南海千年海上丝绸之路发展进程的体现。

而桑基鱼塘就是西樵山及珠江三角洲从明代开始首创的一种生产方式。“塘基种桑,塘中养鱼,桑叶养蚕,蚕屎养鱼”,这种始创于围海造田的水利和土地使用方式,对于珠江三角洲以至所有滨海地域,都有普遍意义,标志着珠江文明由此进入自觉的科学农耕时代。“明清时代从果基鱼塘到桑基鱼塘的转型,而且形成高潮,是由于丝绸旺销全国和海外所促使,同时也表明了南海西樵既在桑基鱼塘的转型上、又在丝绸产销上起到一代领航作用的体现。”黄伟宗说,这种体现,也在更深的层面上展现了珠江文化重商性的特点和海上丝路的光辉。另外,这种闻名世界的生产方式,被公认为是一种资源利用率极高的生态农业系统,也是一种自然资源循环利用的生态环境保护系统,是一种综合性的科学生态文明的开创。

到1873年,南海简村人陈启沅回到家乡,创办了国内第一家蒸气缫丝厂——继昌隆缫丝厂,西樵纺织第一个采用机器缫丝新法,掀起了纺织业第一轮工业革命,使中国缫丝业以手工作坊式走向企业规模化管理、机械化生产和系统化经营,翻开了中国纺织业的新篇章,由此揭开了珠江工业文明新的一页。其新式缫丝业之风,从南海向珠江三角洲以至珠江流域各地吹去,又竖起了珠江文明的一代灯塔,发射出海上丝绸之路的新光辉。而陈启沅创办的机器缫丝厂被称为“中国民族资本现代缫丝工业中最早的商办缫丝厂,最早的民族资本现代工业,是珠江三角洲商品生产近代化的起点。

建造岭南“八宝”文化新高地

黄伟宗教授说,南海——西樵文化的特色和优势,是八件文化宝贝,简称“八宝”文化,即:南学、南拳、南纱、南狮、南道、南佛、南文、南艺。“这‘八宝’也即是岭南文化之宝,又都是在珠江文明‘八代灯塔’和南海千年海上丝绸之路中的节点和亮点。”他表示,应当以古为今用的方针,实施建造“八宝”文化高地的战略举措,全面展现并发展以南海西樵山为代表的岭南文化精髓,竖立“八代灯塔”的光辉形象,把南海西樵山建设成为标志南国自然文化风光的“灯塔”之山,更深、更广地照亮南海千年海上丝路并对接21世纪海上丝绸之路。

黄伟宗表示,珠江文明“八代灯塔”既是岭南古代学术高地的代表,也是岭南学术体系的标志。应继续发挥其“灯塔”作用,弘扬珠江学术文明的成就和传统,确立和发展“南学”学术文化体系,而南海是黄飞鸿故乡,迄今故居犹在。在“黄飞鸿纪念馆”,展出从清末至现代先后出版的10多部关于他的传记书籍,有近百部描写他的戏剧或影视片,在海外影响很大,开南方武术文化之风。他建议定期每年举办“世界武术大赛”和武术文化研讨会,促进武术文化的国际交流,并出版“南拳武术从书”,以确立武术理论体系。

同时,“桑基鱼塘”和陈启沅创办的机器缫丝厂继昌隆,已分别列为珠江文明两座“灯塔”。黄伟宗建议,在西樵山农科院基地和陈启沅故居,分别创办世界性的“桑基鱼塘”和“香云纱”博览园,开拓21世纪海上丝绸之路新通道,并以“桑基鱼塘”经验深化生态文明研究。而南海有划龙舟的传统,近年又被称为“南狮之乡”,并被确定为非物质文化遗产。他建议,成立岭南龙狮文化研究交流中心,扩大国际交流,以龙狮文化促进“一带一路”建设,并提高龙狮文化技术和程式,提高理论档次。

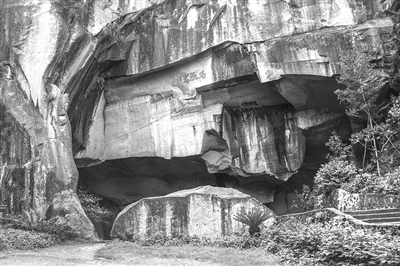

此外,佛教在岭南的传播历史特久、传播特广,而且特有南海色彩。迄今在南海西樵峰顶屹立的巨型观音塑像,就是“南佛”文化的形象凝现。黄伟宗建议,加强佛学与观音文化的研究,将佛教中的禅学、观音文化中的民俗学研究,与宗教性的信仰与崇拜,有联系而又有区别地科学划分开来,并将其作为本土的岭南(珠江)文化和海洋文化的有机元素进行研究,使研究科学化、地域化、海洋化。而南海西樵也是岭南(珠江)文化和文学的名家圣地与活动中心之一,是岭南(珠江)文学之海、文学之山。他建议在此首办珠江文派论坛,编辑出版珠江文派书链,以确立并发展代表现代南中国的珠江文派,成立岭南(珠江)传统民问间艺术研究交流中心,重点进行传承和普及工作,并开拓多种渠道进行海外交流。扩展“一带一路”的传统民间艺术交流之路。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号