南粤古驿道起源秦汉,内连中原广裹腹地,外接南海通达西洋,是历史上中原汉人入粤和岭南繁忙商贸活动的主要通道,是海上丝路向内陆延伸的重要路径,也是海外侨胞怀着深厚家国情怀的寻根之路。它承载着岭南文化的发展演变,经历了经济社会的繁荣兴衰,留下过红色革命的足迹;同时,现存的南粤古驿道大多分布在粤东西北偏远地区,绿色发展条件独特,是广东最具生态产业开发潜力的经济走廊。近几年来,南粤古驿道保护利用工作把握住时代脉搏,串联了生态文化资源,打造了一座永不落幕、开放式、体验式的自然历史博物馆;融合了多种主题,形成了区域一体化共享发展的模式。南粤古驿道已成为广东一张新的亮丽名片,迸发出新的活力……

古驿道联结中原与海外

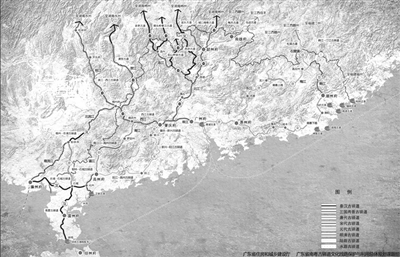

南粤古驿道是1913年前广东境内用于传递文书、运输物资、人员往来的通路,包括水路和陆路,官道和民间古道。这些交通道路早在秦汉时已获得早期的全面开发,唐宋时业已形成了较为系统的水陆交通网,明清时期进一步完善、修葺和局部拓展。南粤古驿道不仅是广东省内各区域与民系间人员、货物、信息往来,保持密切政治、经济、文化交流与联系的重要交通孔道,也向南北两个方向延伸:一头穿越南岭北联长江流域、中原腹地,并借由京杭大运河沟通整个北方地区;另一头南行过洋出海,通过海上丝绸之路与东南亚、南亚乃至西亚、北非等海外各国发生持续的文化交流与沟通。

南粤古驿道的持续开发和拓展,展现了岭南地区内部,岭南地区与长江流域、中原地区乃至海外诸国之间持续不断的政治、经济、文化交流,并极大推动了岭南文化与中原文化、南越文化、楚文化、吴越文化、巴蜀文化和海外文化间的交流融合。秦汉以来,随着“南粤古驿道”的逐步形成和发展,中央王朝以古驿道为路径,通过军事征服、政权设置、赋税征收、科举考试等手段,将岭南地区纳入中央王朝统治体系,同时“南粤古驿道”也进一步深入山区少数民族地区,推动民族融合。中央王朝还以古驿道为途径,通过派遣使臣、贸易等与海外诸国进行长时间的政治、经济、文化交流。

推动多元文化交汇

在广东工业大学建筑与城市规划学院院长朱雪梅教授看来,南粤古驿道也是文化之道。正是通过古驿道的对外联系,与中原文化交流,曾经被称为“南蛮之地”的广东变成文化荟萃、活力充沛的地区。她认为,岭南文化的包容性也是因为人口都从不同的地方来,通过驿道将中原文化的精华,如:儒家文化、风水文化、农耕文化、宗族文化等,在这里得到发展,形成了南粤文化的多元性,如:广府文化、潮汕文化、客家文化等。

据了解,魏晋南北朝时期“衣冠南渡”,中原士族南迁,岭南成了中原各阶层人士避难和落藉之地。这次持续了近300年的移民高潮,从多方面改变南越文化结构和面貌,是岭南本土文化向汉文化认同和融合的重要历史时期,也是汉文化在岭南传播的第一次转机。唐代,张九龄奉旨开大庾岭梅关道后,梅关道成为广东北上主要交通线。另外,唐代广州崛起为世界性贸易巨港,也是“广州通海夷道”的起点,而自隋开京杭大运河,改善了五岭南北交通,广州港腹地更扩大了,促进了物资和人口流动以及中外文化交流,岭南文化被滋润和吸收了新养分,如流官文化、海外文化等。北宋末和南宋末,金人和元人相继南侵,大量灾民流散到相对安定的岭南。这两次移民人数多,规模大,时间长,素质高,分布广,对岭南社会经济和文化发展影响最为直接和深远。大致在宋元时期,基本形成广府、潮汕和客家三大民系,也是汉文化载体在广东的三个主要人群。

古道助推岭南繁荣发展

中国古迹遗址保护协会发布的《广东南粤古驿道保护利用工作调研报告》显示,南粤古驿道也是传统时期岭南地区经济繁荣发展的重要因素和推动力。关于区域间通过“南粤古驿道”商贸往来的记载有很多。唐宋以来,岭南地区随着社会经济的发展,“南粤古驿道”日趋向经济型转化,因此不少交通枢纽往往成为地区的商业市场中心。到了明清时期,一些边远地区也普遍出现了前所未有的商品经济发展浪潮,一些山隘偏道,甚至出现了墟市,比如乳源县管埠市“在乳源县西北一百五十里。武阳镇东,水陆通郴桂,商居杂居,市井最盛”。

随着社会的进步、地区的发展,“南粤古驿道”的功能出现了阶段性变化。宋以前,“南粤古驿道”主要是以政治军事型为主导,虽然也有商品运输的记录,但数量规模还十分有限,且多为奢侈品或贡品,或军需品,政治军事意义大于经济意义。入宋以后,这种状况逐步改变,大量的民间商品通过纵横交错的商业网络,不断转输四方,“南粤古驿道”交通功能逐步向商业经济转化。至明清时期,这种转化基本完成,“南粤古驿道”的交通路线,主要是面向商业经济的发展,以满足社会经济的发展需求而不断扩展,其交通属性完全转向以经济功能为主导。

驿道“活化”取得阶段成果

为响应“一带一路”倡议与创建“文化强省”战略,助推乡村振兴和精准脱贫,广东自2016年起,在全国率先开展古驿道保护利用工作,包括挖掘修复古驿道,串联沿线的历史遗存、历史文化名城名镇名村以及自然景观等资源节点,并与户外体育、乡村旅游相关联,以期促进粤东西北城乡经济互动发展、实现精准扶贫,并确定了“两年试点、五年成行、十年成网”的目标。近三年来,多个部门积极配合、调动资源、综合施策,以生态产业创新发展为引擎,通过推动南粤古驿道保护利用与文化、体育、旅游、农业等生态产业体系的绿色要素融合,促进了古驿道沿线地区的生产、生活、生态等方面的发展,助推全域旅游、乡村振兴、精准扶贫、生态文明建设,为构建“一核一带一区”区域发展新格局起到积极作用。

一方面,试点先行,示范段树立典范,逐年推进。2017年,广东按照古驿道段落类型和文化主题的不同,选择8处示范段,集中优势技术力量,优先推进保护利用。这8处示范段分别为体现寻根文化、宦游文化、军事文化的南雄梅关古道;体现古代军事文化、邮驿文化的乳源西京古道;体现客家文化、红色文化的饶平西片古道;体现家族迁徙文化、历史名人文化的从化钱岗古道;体现东学西渐文化、近现代革命文化的珠海香山古道;体现海丝文化的云浮郁南南江古水道;体现侨乡文化、银信文化的台山海口埠古驿道;以及体现侨批文化、海洋商贸文化的汕头樟林古港驿道。通过8处各有特色、有代表性的示范段建设,树立保护利用典范,逐年推进古驿道工作成型、成片、成网。

目前,南粤古驿道已梳理出包括古道、绿道、步道、风景道及水道在内的文化线路路径载体,建立起南粤古驿道标识系统,并聚集起体育、农业、文化、旅游、生态等不同产业发展的资源要素,各具特色。古驿道示范段初具规模,保护修复工作取得显著成效,形成了良好的示范引领效应。

早在古驿道普查阶段,相关部门已鼓励收集整理沿线村庄历史上的村规民约、姓氏族谱、民风民俗等,策划多样古驿道文化展示,留住村落文明印记,在民间掀起了一股“驿道文化热”;组织开展“寻访侨批银信后人”活动,广泛收集侨批、立卡建档,活动引起海内外粤籍华侨的热烈反响;有针对性的组织古驿道主题节庆,推动地域文化发展,恢复传统民俗和相关文化活动;此外,组织南粤古驿道文化创意大赛,多渠道吸引公众参与,使文化遗产面真正“活起来”。

链接

出台各项措施推动南粤古驿道保护利用

为规范各地区各部门的南粤古驿道保护利用工作,近年来,广东在省级层面编制了《广东省南粤古驿道线路保护与利用总体规划》,为各地开展南粤古驿道线路规划建设提供总体框架和重要指引;同时还颁布了《广东省古驿道保护与修复指引》《广东省古驿道标识系统设计指引》《广东省古驿道综合调查研究》《广东省古驿道示范段建设标准研究》《广东省古驿道管理和维护机制研究》《广东省古驿道房车营地规划建设指引》等,从各个角度规范各地古驿道保护利用工作。

本版图片均为资料图片

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号