10多年前,工程热物理与能源工程领域专家汪双凤放弃日本优越的工作环境和待遇,与丈夫双双选择回到华南理工大学。陌生的环境,简陋的实验室,并没能阻碍她炽热的工作激情。从零起步,从无到有,她把在日本所学到的先进知识与国内的重大需求相结合。她开发的具有自主知识产权的散热技术,在广东省多家LED照明生产企业得到推广应用,产生较好的经济效益,被誉为“省内LED照明散热技术专家第一人”;她针对电动汽车动力电池的安全性,最早在国际上提出将相变材料与高效热管耦合的热管理技术,应用前景十分看好……

心怀桑梓,赤子情深

留日十年间,汪双凤先后师从国际传热学领域著名科学家、亚洲首位Nusselt-Reynolds奖获得者、日本东京大学的Masahiro Shoji教授以及日本东京大学副校长Shigefumi Nishio教授,分别从事气液两相流和航空电子器件散热两个前沿领域的研究工作。

当时,汪双凤攻读博士的科研压力比一般人要大很多。从本科到硕士,她专业转了三次,本科阴差阳错地读了林业机械,硕士读的热能工程(内燃机),而博士课题选做了理论难度较大的工程热物理。“做研究不能急于求成,耐心坚持才能出成果。”在导师庄司正弘先生教导和帮助下,汪双凤更加静心专注于学习。为了看资料,她在地铁上卷不离手;为了盯进度,她专程把学校的电脑和家里的电脑联网,经常半夜两三点下床,只是为了看看数据的计算进展。

“越是遇到困难越要潜心研究。你付出越多,在你的领域就了解更多。”汪双凤将最青壮、最不知疲倦的十年用在了学术研究上,为后来的科研之路奠定了坚实的基础。

“中国正在飞速发展,你的国家正像巨轮一样朝前开着。如果现在不上这艘巨轮的话,你们就会是旁观者。”13年前,熟悉中国情况的导师庄司正弘先生就已经结合日本经济发展的历史,向汪双凤分析了中国正在崛起的大趋势。这一番话像电一般击中了她的心窝。

彼时的汪双凤一家已经在日本生活十多年,孩子读书、丈夫工作、自己做学问,似乎一切都在正轨上平稳地运行。但是汪双凤认为:“作为一名高层次人才,如果不能为自己的祖国贡献才能,将会是一生的遗憾。”

2005年,为了归国工作,汪双凤放弃了美国明尼苏达大学的任职邀请和日本三电公司年薪50万人民币的高薪职位,到华南理工大学化工与能源学院(现化学与化工学院)工作。她被华工直聘为教授,两年后担任博导,再到担任教育部重点实验室主任。

从学院唯一一位女性二级教授、顶级学术会议上少数女性代表、独立主持顶级专业学术会议,到拥有三十多项发明专利,授权二十余项,再到主持了包括国家自然科学基金重点项目在内的项目二十多项,汪双凤巾帼不让须眉。近年来,她以第一作者或通讯作者在国内外核心以上期刊表论文100多篇,其中被SCI收录80余篇,先后获得广东省技术发明二等奖(2014,排名第一)和广东省自然科学奖二等奖(2016,排名第一)。

博学慎思,不让须眉

教授、博士生导师、教育部重点实验室主任……作为一名成功的中年女性,此时的汪双凤完全可以松一口气,去享受生活。但是,汪双凤并没有停止前进的步伐,也没有依赖同是教授、博导的丈夫,而是一边培养孩子,一边忙于科研,秉着一股不服输不放弃的勇气,一步一步、稳扎稳打、奋力拼搏。

汪双凤系统研究了各类微型非常规热管性能,首次提出了采用微胶囊相变流体、纳米流体等工质强化热管的传热能力,克服了纳米流体易沉淀不稳定且成本高的缺点。研究成果相继发表在International Journal of Heat and Mass Transfer,Applied Thermal Engineering等专业领域国际权威学术期刊上。曾经两次获得全国热管会议优秀论文奖。

她还首次得出了微通道分歧管内二相流的相分配规律及混合规律、非牛顿流体的流动与传热规律等。相关成果发表在International Journal of Heat and Mass Transfer、International Journal of Multiphase Flow和Chemical Engineering Science等本领域权威学术期刊上。在基础理论研究的基础上,注重向应用领域拓展。比如,针对空调行业铜材价格高涨的现状,进行了全铝整体翅片式微通道二氧化碳换热器的研究。以实验和数值模拟的手法对其换热特性进行了深入系统的研究,提出了“以铝代铜”的创新性技术方案,突破了分体式换热器高压、易泄露等技术瓶颈。

从传热学领域国际顶级期刊International Journal of Heat and Mass Transfer到多相流领域国际顶级期刊International Journal of Multiphase Flow,汪成凤的研究成果不断被报道。2012年1月,她负责主办召开的第四届传热与节能国际研讨会,更是吸引了来自英、德、加拿大、瑞典、澳大利亚、俄罗斯、日本等16个国家和地区的160余位代表的参加。

循循善诱,桃李芬芳

虽然科研任务很重,但是汪双凤始终坚持给本科生上基础课。而转专业的求学经历,总让汪双凤称自己为“半路出家”。为了上好任教课程,汪双凤都会提前把所有课程内容“从头学起”,一字一句、细细研读、追根溯源。课堂上,不仅传授知识,还经常和学生们分享自己的人生感悟,希望孩子们能吸取教训,少走弯路。多年来,汪双凤常常被学生点评为“专业、亲和、温暖”的好老师,更获得了华园“我最喜爱的导师”的称号。

本硕博一直跟随汪双凤学习的洪思慧说:“十年来,不管老师多忙,都一定会保证组会的时间,保证每周都能了解到每个学生的研究进展,并及时给出指导。”

“要做就一定做个与前人不同的,而且必须是再往前进一步的,这样才能体现创新性和先进性。”汪双凤在对学生的教育中还十分注重创新。

工程热物理,是研究能源转换与传递的学科,服务于节能与新能源研究。许多问题只能靠自己和团队去摸索,没有现成的资料可以参考,但汪双凤认为这样的辛苦是十分值得的。正因为研究的领域紧跟时代需求、国家需求,所以产出的学术成果“含金量较高”,不仅得到了同行的认可,而且具有良好的应用前景,更重要的是在这个过程中学生能够获得真才实学。

“因为汪老师,我才有机会接触到国家级的科研项目,进入到国家级实验室的平台学习。”本博连读的刘艳初在大二时听了一场汪双凤的课程讲座,便被老师的课题深深吸引。在汪双凤的指导下,刘艳初成为课题组的一员。现在他的课题“气液两相流在平行微通道内的相分配特性研究”是可以应用在电脑、汽车、航天航空等领域的换热器的相关重要基础研究,并且在相关国际学术顶级期刊发表论文两篇。

在汪双凤的眼里,每一个研究生都是自己的孩子。科研上,她悉心指导,循循善诱。生活上,她嘘寒问暖,无微不至。近年来,她所指导的硕士、博士研究生相继获得广东省优秀硕士学位论文、中国工程热物理学会优秀论文、华南理工大学优秀硕士、优秀博士论文奖以及教育部博士研究生学术新人奖等多项奖励。

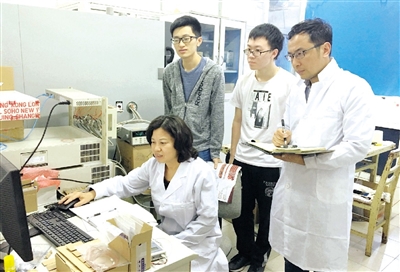

图由受访者提供

■人物

汪双凤,华南理工大学二级教授、博士生导师,华南理工大学归国华侨联合会副主席。日本东京大学博士、博士后,日本学术振兴会外国人特别研究员。2005年11月回国至今在华南理工大学化学与化工学院工作。2005年晋升为教授,2007年被批准为博士生导师。现任华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室主任、中国工程热物理学会理事、日本华人汽车工程师协会理事,是多种国际国内学术期刊的审稿人,多种国家级、省部级科技计划项目及科技奖励的评审专家。作为微纳传热与节能研究团队负责人,她爱岗敬业、精益求精,在教学与科研方面取得了一系列引人注目的成就,在节能和新能源研究领域共发表SCI/EI论文100多篇,主持和承担了包括国家863项目、国家自然科学基金重点项目、国家科技合作与交流项目、国家重点研发项目课题在内的国家级、省部级项目20多项,申请专利30多项(获得授权20多项)。曾获得广东省自然科学二等奖(排名第一)、广东省技术发明二等奖(排名第一)等科技奖励,以及广州市“三八红旗手”、国务院侨办“中国归侨侨眷先进个人”、“中国侨届突出贡献奖” 、广州市优秀女科技工作者等荣誉称号。2018年,荣获“南粤建功立业女能手”称号、广东省五一劳动奖章。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号