从近日在广州举行的2018年“文化和自然遗产日”主场城市活动及“海上丝绸之路:研究 保护 合作”国际学术研讨会上获悉,作为海上丝绸之路的重要发祥地,广州将牵头推进海上丝绸之路保护和联合申遗工作。今年“文化和自然遗产日”主题是“文化遗产的传播与传承”,而海上丝绸之路的历史就是一部物质与文明传播传承的历史。海上丝绸之路是古代东西方之间经济贸易、技术传播、文化交流和人员往来的海上大通道,开辟于秦汉,繁荣于唐宋,鼎盛于明清。广州作为海上丝绸之路上持续2000多年的重要港口和商业都会,占有重要地位。

广州文化遗产资源丰富

广州地处珠江入海口,是国家首批历史文化名城、国家重要中心城市、国际商贸中心和综合性交通枢纽,拥有四五千年的人类活动历史和2200多年的建城历史,长期以来都是岭南地区的政治、经济和文化中心,海上丝绸之路的重要发祥地,也是近现代民主革命的策源地和改革开放的前沿阵地。

广州历史底蕴深厚,文化遗产资源丰富。目前广州有各级文物保护单位720处,尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物3090处。国家级历史文化名镇1个、历史文化名村6个,历史文化街区26片、历史风貌区19片,历史建筑721处、传统村落90个。广州市行政区域内共有博物馆61座(含省属博物馆)。第一次全国可移动文物普查上报文物176439件(套)。各级非遗代表性项目340项,非遗项目代表性传承人452人。14家省级、33家市级非遗传承保护示范基地。

近年来,广州也大力推动不可移动文物规划编制和修缮保护。一方面,积极推进文物保护规划编制工作。目前,沙面建筑群等7处文物保护单位的保护规划已获批实施;南越文王墓、怀圣寺光塔等20多处文物保护单位保护规划的立项、编制和审核工作正在全面推进。同时,重点实施文物保护工程项目。充分利用市、区文物保护专项资金,年均补助100多个不可移动文物保护工程项目。六榕寺塔等一批重要史迹得到及时修缮保护。

推动海丝史迹保护和申遗

广州海上丝绸之路史迹丰富,保存完好。现存以南越国宫署遗址、南越文王墓、光孝寺、南海神庙、怀圣寺光塔和清真先贤古墓为代表的海上丝绸之路史迹,涵盖秦汉、唐宋和明清时期,分别属于祭海和港口码头遗迹、宗教文化史迹等不同类型,真实性、完整性较强,价值突出。

2007年,广州市委、市政府启动海上丝绸之路广州史迹保护和申报世界文化遗产工作。2014年进入第二阶段,制定方案,组建机构,在资料整理研究、法规建设、保护规划编制、文物本体保护及周边环境整治、宣传教育等方面开展了一系列工作,得到广泛好评。

2017年4月,国家文物局在广州组织召开海上丝绸之路保护和申遗工作会议,与会城市推举广州为海上丝绸之路史迹保护和申遗的牵头城市。2017年9月,《广州市关于海上丝绸之路史迹保护和联合申报世界文化遗产工作方案》获广州市政府常务会议通过,提出按照动态的、开放的原则,组建保护和联合申遗城市联盟,协同开展联合申遗相关工作,得到各兄弟城市的积极响应。

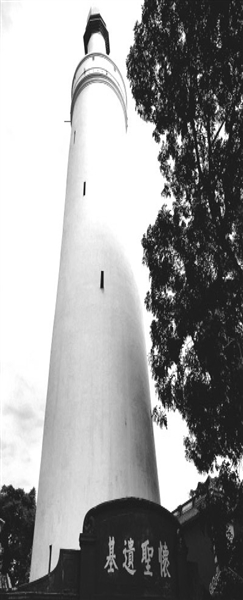

2018年1月,广州牵头召开了海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产第一次联席会议预备会议。今年4月3日,第一次联席会议在广州正式召开,广州与国内23个城市共同签署《海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产城市联盟章程》,确定由广州牵头推进海上丝绸之路保护和联合申遗城市联盟相关工作,将海上丝绸之路史迹保护和联合申遗工作向前推进了一大步。海丝联合申遗选择广州牵头实施,正是看中了广州搭建海丝遗产保护和申遗交流平台的资源优势。目前,广州的南越国宫署遗址、光孝寺、清真先贤古墓三处史迹点保护规划已由省政府公布实施。 同时,将珠江航道出海口的莲花塔、琶洲塔、赤岗塔以及黄埔古港遗址等史迹点列入海丝申遗名录,相关考古勘探逐步展开。

下一步,广州将进一步发挥牵头城市作用,以加强海丝保护利用和传承发展为己任,扎实推进海丝保护和申遗的各项工作,包括完善联合申遗协调机制;制定海上丝绸之路保护和联合申遗2018-2020年行动计划;深化海丝遗产价值研究;搭建对外交流合作平台启动海丝遗产海外推广活动,赴海丝沿线国家开展文化交流。

为海丝研究保护申遗献计

在“海上丝绸之路:研究 保护 合作”国际学术研讨会上,文化遗产部门、海上丝绸之路保护和申遗城市联盟成员的相关负责人,国内考古和文物保护专家,以及来自英国、印度、斯里兰卡、韩国的文化遗产专家齐聚一堂,就“加强海丝保护,促进国际合作”“海丝的概念和时空内涵研究”“海丝的贸易、技术和文化交流研究”“海丝文化遗产的保护理念、方法研究”等主题展开讨论。

中央文史研究馆馆员、中国考古学会丝绸之路考古专业委员会主任安家瑶介绍了考古发现的玻璃珠在丝绸之路上的传播轨迹,列举玻璃蜻蜓眼、马赛克玻璃珠、夹金箔玻璃珠、印度洋—太平洋玻璃珠、郑和下西洋携带的玻璃珠这五个重要分类作分析,认为破译考古发掘中出土的玻璃珠携带的信息,可探究其年代和产地、制作方法和用途以及传播路线等问题;中山大学社会学与人类学学院教授刘文锁分析了“琉璃”和“玻璃”的关系,以及在丝绸之路上的传播过程;福建省德化县陶瓷博物馆副研究员陈丽芳讲述了德化窑外销粉盒的时代特征和文化传播……专家学者从诸多实物证据入手,生动诠释了海上丝绸之路为贸易、技术和文化带来的重要影响。来自英国、印度、斯里兰卡、韩国的文化遗产专家从各国海丝相关的考古和研究工作出发,为开展“一带一路”文物国际交流合作提出许多积极建议。英国伦敦大学学院考古研究所教授蒂姆·威廉姆斯认为,海上丝绸之路形成了一个非常复杂、影响深远的体系,因此,相关研究也应开阔视野,深入挖掘重要考古遗址的价值和意义,拓展海上丝绸之路研究的外延。

丝绸之路文化遗产既是实证丝路辉煌的“活化石”,又是传承友好交往的“催化剂”,积淀了历久弥新的丝路精神,为“一带一路”倡议在沿线国家相向而行、渐次开花,提供了无可替代的文化沃土和社会根基, 在增信释疑、扩大共识、促进合作、推动发展中发挥着越来越重要的作用。南京大学教授刘迎胜表示,丝绸之路表明,从古至今,中国始终处于与其他国家的交往之中,这种跨文化交流对我国的发展意义深远。国家发展改革委员会推进“一带一路”建设工作领导小组办公室处长孙雪珍认为,文化遗产像基因一样,留存在每个民族的血液中。文物国际交流合作可以让各民族相知、相交,因此,文化遗产理应扛起促进民心相通的历史重任,在‘一带一路’建设中发挥积极的作用。

相关链接

“一带一路”文物国际交流合作取得显著成绩

在“海上丝绸之路:研究 保护 合作”国际学术研讨会上,国家文物局局长刘玉珠表示,携手推进“一带一路”文物国际合作成为中外人文交流的新亮点,跨国联合申报世界文化遗产、涉外文物合作保护工程和联合考古项目成为文化领域“一带一路”建设的重要早期收获,中国逐步向国际文化遗产领域的参与者、贡献者和引领者转变。推进文明交流互鉴、加强文物国际合作,一再写入“一带一路”建设的政策文件和国事访问成果清单;文物博物馆场所已经成为开展外事活动的“国家客厅”;中国涉外文物合作保护工程和联合考古项目初具规模、初见成效。

刘玉珠提出,伴随中华民族的复兴征程,焕发古老丝路的勃勃生机,“一带一路”文物国际合作正当其势、大有可为。要做好战略对接,加强顶层设计和统筹协调,尊重彼此利益和重要关切;要搭建对话平台,把文化遗产论坛办成跨国家跨区域对话协商和友好合作的创新典范,推动将文物国际合作纳入“一带一路”参与国高级别人文交流机制;要聚焦务实合作,支持与“一带一路”参与国文物管理部门和保护机构在政策引导、机制完善、平台搭建、项目实施、人才培养、传播推广方面,开展多层次多领域多形式交流合作,增强中华文化国际传播力影响力,建设“一带一路”文化遗产智慧网络长廊,共商共建丝绸之路和海上丝绸之路文化遗产合作保护与跨国申遗协作机制;要加强国际合作,提升文物国际合作便利化程度,构建政府间文化遗产国际合作网络,参与文化遗产领域全球治理和公共产品供给。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号