信息进村入户工作是广东实现“三个定位、两个率先”目标、破解“三农”难题、贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的重要基础工作,对促进农业现代化、农民增收致富意义重大。

为贯彻落实党的十八届三中全会精神及《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》有关要求,根据《农业部关于开展信息进村入户试点工作的通知》(农市发(2014)2号)、《农业部办公厅关于印发<信息进村入户试点工作指南>的通知》(农办市(2014)9号)及《农业部办公厅关于印发<2015年信息进村入户试点工作安排>的通知》(农办市(2015)10号)的工作部署,我省积极开展信息进村入户服务建设,加快完善农业信息服务体系,构建“政府、服务商、运营商、农民”四位一体推进机制,打造“互联网+现代农业”示范工程,探索“政府引导、市场驱动、企业主动、服务到位、农民得益”的“广东模式”。

示范带动,稳步推进全省信息进村入户工作

自开展试点省工作以来,按照农业部要求,切实做好信息进村入户工作,为高州市、梅县区、揭东区、灯塔盆地国家现代农业示范区4个信息进村入户国家级试点县提供省级专项配套经费;在全省开展信息进村入户示范试点工作,发布《广东省信息进村入户试点工作方案(2015)》,将梅州、江门、惠州、东莞、广州、湛江、珠海、汕头、汕尾、茂名、肇庆、清远、潮州、云浮等14个地级市列为示范市,将阳东、乳源、源城等3个县区列为试点县。通过国家试点县、省级示范市和试点县的建设,先行示范、以点带面,有效提升当地信息进村入户总体水平,推动了信息服务向农村基层覆盖。

开展省级惠农信息社建设,推进信息进村入户

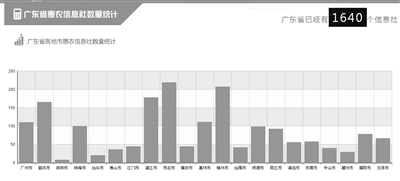

根据广东信息进村入户工作指引,按照有场所、有人员、有设备、有宽带、有网页、有持续运营能力的“六有”标准要求,在全省认定省级惠农信息社1640家,县级站、镇级站、村级站占比为13.4%、41.8%、44.8%。

何为“六有”标准?具体而言,有场所:有专门用于信息服务的场地,建筑设施安全完备,确保稳定供电。标准站使用面积不少于 20平方米,专业站、简易站可根据实际需求确定。有人员:每个村级站至少配备1名村级信息员。有设备:标准站至少配备、计算机、专用电话、视频设备、打印机。专业站、简易站根据实际条件,至少配备计算机和专用电话。有条件的村级站可自行配备多台基本设备和其他信息服务设备。有宽带:具有不低于 4M的宽带网络,提供免费WIFI环境,可供无线终端设备上网浏览信息、即时通讯、下载更新软件等。有网页:要在国家平台登记注册,标准站利用村级版块建立本村网页,并定期更新维护,及时报送信息。专业站、简易站要积极利用平台提供服务。有持续运营能力:村级站具有盈利能力,能够保障可持续运营。

从信息社分类而言,其中生产服务类信息社共计624个,占信息社总数的38%,该类信息社为当地农民提供了农技培训、良种良苗、市场资讯、质监防疫、商贸对接等信息服务;公共服务类信息社共计482个,占信息社总数的29.4%,该类信息社为当地农民提供了政务办理、信息发布、咨询服务、抗灾防疫等信息服务;经营服务类共计534个,占信息社总数的32.6%,该类信息社为当地农民提供了农业金融、电商购物、放心农资、充值缴费等信息服务,全省惠农信息社年服务覆盖765万人次。2016年面向省级惠农信息社投入专项资金用于完善信息社建设,提升信息社服务水平,将信息服务依托惠农信息社实实在在地落地农村、服务农民。

签约信息服务商,推动服务商便民服务向农村基层延伸

积极发动社会力量合力推进信息进村入户,探索社会共建市场运作的可持续发展新模式,以“一条专线全网通、一批应用下乡去、一批田头联上网、一个体系共决策、一批青年成创客、一批产品触电商、一批农资全程管、一批技术全推广、一批金融惠三农、一本手册享服务”为指导,与广东移动、广东电信、广东联通、广州银联、深圳诺普信、阿里巴巴、苏宁云商、南方农村报等8大服务运营商签署信息进村入户合作框架协议,梳理整合23种惠农服务直达田间地头,整合服务商服务站点670个,通过对接服务商服务,有效丰富了移动通信、网络宽带、邮政快递、农业金融、电子商务、放心农资等信息服务内容,提升信息进村入户服务水平。

线上线下联动,开展多形式的惠农活动服务

扎实推进广东省信息进村入户服务平台,开展每日一社专题走访,开发益农服务网、广东益农12316微信服务平台,开展益农名社、益农名品的宣传推广工作。立足农业、面向基层,开展27场信息技能培训活动,线上线下受众超4500人次;培养600名村级信息员,配置移动服务终端,实现将电商代购、网络销售、充值缴费、市场资讯等多种服务业务的线上办理;联合服务商开展6场次的惠农服务活动,共264个信息社对接,为周边农户提供系列惠农业务,让农民体验到实实在在的惠农优惠政策。组织签约服务商在江门、广州、阳江、梅州等地市开展系列下乡与宣传推介活动,展示其惠农服务内容,让当地农户亲身感受到信息服务的便捷。

打造惠农信息社示范,拓展信息社自助服务内容

打造100个惠农信息社示范社,为示范社配置触摸屏服务终端,拓展了信息社涉农资讯查询、电商购物、放心农资购买、专家在线问答、惠农服务获取、充值业务办理等6项自助办理功能。在提升信息社服务水平的同时,自助办理功能有效节省信息社运营成本。同时依托触摸屏服务终端实现信息社无线宽带网络覆盖,当地农民可以到信息社获取免费的wifi信号,体验互联网服务带来的便捷。

培养三农创客,开展农产品电商销售

组织105名热爱农村、享受农业的“三农创客”,以创新精神和模式带动农户发展好传统产业,开展农产品电商,有效促进农民增收致富,通过惠农信息服务打造双新双创与农产品电商融合新格局。

十大任务 信息进村入户“十个一”

(一)一条专线全网通

以12316专线为统一服务号,充分发挥运营商的资源和技术优势,实现移动、电信、联通等全网用户专线互通,12316热线实现全域开通、全网接入、村级站拨打全免费。12316与智能终端应用等专家坐席对接互通,帮助农民解答生产经营及购销问题,使12316专线成为农民与政府之间的“连心线”、农民与专家之间的“直通线”。

(二)一批应用下乡去

共享省平台信息化建设成果,加快推进农产品溯源系统、农技宝、新农通、物联网基地管理示范、农博士、监测预警等信息化应用向基层推广,通过“整合资源、统筹建设、共享成果”,有效推动信息化与现代农业的融合发展。

(三)一批田头联上网

积极推进移动网、电信网、广电网在农村地区的融合,多渠道推动wifi、4G等网络资源进村入户,缩小城乡互联网差距,提高宽带网络在田间地头的覆盖率,加大资费补助,有效促进互联网与现代农业的融合,推动农业生产智能化发展。

(四)一个体系共决策

创新农业监测预警模式,统筹产前产中产后、生产流通消费等各个环节信息资源,建立涉农信息共享机制,采集农情、灾情、疫情、行情、社情等信息,加强分析预警,搞好信息发布与精准推送,与生产者、经营者和需求者共享信息红利,切实发挥信息指导生产、引导市场、服务决策的作用,让生产适应居民消费结构变化,促进农业结构调整优化。

(五)一批青年成创客

积极支持大学生、农村青年投身现代农业,重点引导新农人在农业生产、农产品电商、农资购销、物流配送、金融保险、培训体验等三农社会化服务领域,通过创新实现创业,对接科技、金融、品牌、生产、流通、加工等资源,激活“互联网+现代农业”创新活力,打造现代农业双创生态圈,提升现代农业发展活力。

(六)一批产品触电商

扶持一批地方特色农产品,加大品牌宣传推广,培训提升产品介绍、网络营销、包装配送等电商技能,撮合电商平台与经营主体对接,形成农产品进城、生活消费品和农业生产资料下乡双向互动流通格局,通过电商积极促进农业增产增收、降低农村生活成本,共享互联网发展红利。

(七)一批农资全程管

推广互联网农资服务,支持农资镇村服务点建设,农民通过网上询价下单,线下服务站取货,配套提供优质种子种苗及各类农资产品购买、咨询服务,推动农资购销用全程溯源,将传统的“一买一卖”的流通服务向为农民提供综合性社会化服务转变,利用互联网为农民提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治等服务。

(八)一批技术全推广

以产业发展为需求驱动,根据地区、季节、产业开展科技下乡、技术培训、良种良法推广等农时农事服务与生产技术培训。聚合全省产业技术体系专家,将有限的专家汇聚为科技服务云资源,将科技成果分享到广大的田间地头,通过智能终端应用软件实现个性化定制,加快农业科技成果进村入户,促进农民增收。

(九)一批金融惠三农

扶持农业项目众筹平台,以惠农信息社作为农业金融服务办理及推广中心,探索供应链、产业链等P2P金融服务,以财政促进金融为切入点,积极运用农业财政资金,探索通过担保补助、贷款贴息、费用补助等形式,撬动更多金融资本投入农业,实现财政资金与金融支农政策双轮驱动,推动P2P模式的农业金融服务加快发展。

(十)一本手册享服务

建立惠农信息社服务内容发布机制,发布惠农手册,分享信息服务成功方法方式,结合区域内容,将各类新开通服务事项、操作步骤、应用案例、联系方式归档入册,通过互联网及时推送到农民手里,并通过微信、网站、短信等互动方式,细化农民需求,完善服务内容,让农民兄弟足不出户就能享受“信息到人、服务到村”的现代农业社会化服务体系带来的便利。

(备注:本版文中的“惠农信息社”,现更名为“益农信息社”)

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号