汉代画像石是山东非物质文化遗产,它通过单个的艺术形象来揭示汉代人民的生活状况、典章制度、游戏娱乐、社会关系等。它是我国古代文化遗产中的瑰宝,是世界上众多非物质文化遗产之一,蕴藏着丰富的民众思想和民族精神。拓片也是中国非物质文化遗产,它被称为“中国古代特有的科学记录方式”,又被称为“图书的特殊形式”,在印刷术发明之前,是中国唯一的复制方法。古人没有照相机、扫描仪,就是用拓片把精美的汉画像石记录下来。

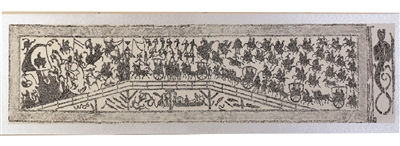

5月25日,孙中山大元帅府纪念馆引进山东枣庄市博物馆展览《汉画石语 舞动汉风——山东(枣庄)汉画像石精品拓片展》,共展出60幅精美汉画像石拓片,通过历史故事和神话传说、生产生活、车骑出行、胡汉战争和水陆攻战、祥禽瑞兽五部分向大家展示出素有“绣像的汉代史”之称的汉画像石艺术。通过对这些原始图腾的研究与观赏,我们可以走进古人的情感世界,了解古人的思维方式,解读古人的话语习惯。让我们穿越时空,开启与古人的亲密对话!

西王母神话故事广为流传

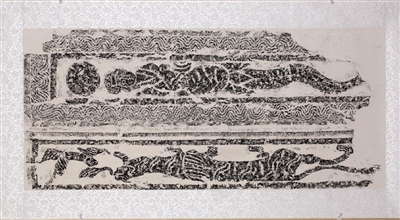

鲁南出土的画像石中,有不少取材于历史故事和神话传说,反映了一定的社会意识和功利价值取向,与当时流行的“成教化、重名义”的观念以及“天人感应”的思潮有关。属于历史故事的图像大都表现的是古史中有德帝王、前代圣贤、功臣志士、贤母烈女等。表现神话传说的图像不外乎各种神物灵异,其中以西王母最有代表。

西王母,是古代最受崇敬的神灵。最早记载见于《山海经》,其原始形象是半人半兽的女神,她“蓬发戴胜”,长着老虎的牙齿和豹子的尾巴。到西汉晚期,传统善良的中国百姓不愿把半人半兽的怪物作为崇拜对象,所以将西王母人格化、美女化,成为一个无所不能的神明。人们乞求她能够辟邪怯灾,同时也希望死后能够超生到西王母的世界里,长生不老。

以西王母神话故事为题材的画像石的大量出现,正是崇拜观念的真实反映,反映出汉代社会生活中人们祈求天下太平,昭示吉祥,多福多寿的美好心愿。

战争场面隐含祥和安全主题

汉画像石中的战争场面是明显的胡汉之间的民族战争,画面布局有的是平地和山地之战,有的是水陆攻战,表现形式是汉军居右胡人位左,汉军处攻势而胡人处守势,胡人被打败且斩首若干。胡汉战争曾经是困扰两汉最大的社会矛盾,为打击北方匈奴民族的屡次侵犯,使两汉政府花费大量的精力处理双边关系,打败胡人,几乎成为天下太平的象征,是最大的祥瑞,将这样的祥瑞装点在墓门上显示的是一种安宁的气氛,虽然这些战争场面很恐怖可怕,但内在所隐含的却是祥和安全的主题。

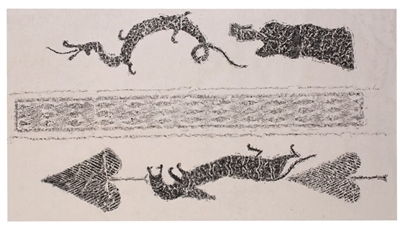

此外,在画像石中,祥禽瑞兽占有较大的比重。大量祥瑞题材,如:青龙、白虎、朱雀、玄武、神马、九尾狐、鸾鸟、三足乌、白兔、白鹿等等。由于祥瑞之兆关乎到国运、太平、吉祥、福祉,所以当时无论朝野,还是民间都十分关注。颂之于口,书之于史,民间则通过各种艺术形式表现出来。汉画像石刻中的祥瑞场面,往往借助祥禽瑞兽来体现,尽管这些带翼的龙虎以及麟凤在现实生活中并不存在,但是在人们的意愿中,将其视为瑞应美好之兆,与人们渴望太平盛世,渴望阴阳和谐,渴望风调雨顺,丰年有余的功利意愿和美好期盼有着密切联系。

反映汉人现实生活的内容

在汉画像石题材中有着众多反映现实生活的内容:舞乐杂技、迎宾待客、庖厨宴饮、男耕女织、冶铁捕鱼、六博对弈、亭台楼阁等,从各个不同角度真实再现了汉代的政治、经济、文化、信仰等方方面面,反映了汉人安邦乐业,其乐融融的社会生活,表现了气魄深沉雄大的大汉风貌。

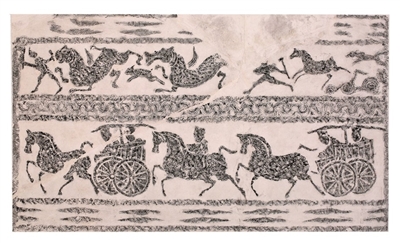

常言道:水路行舟,陆路乘车。古时的马车是最为便捷的交通工具。鲁南出土的画像石中,车骑出行是常见的题材之一,画面上车辚辚、马啸啸场景为后人了解当时的车骑出行场面以及相关的乘舆制度提供了形象的资料,同时也反映了汉代人们的思想意识,首先,车马的多少是身份地位的标志,明等级,别贵贱,但汉代社会越制现象十分普遍,所以并不能完全如实的反映墓主人的真实身份。其次,众多车马出行在炫耀之外,其真实的意图则是表现一种迎归的目的,反应的是一种归隐或归藏的思想,这也是与当时的厚葬之风的盛行有着不解之缘。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号