“南沙科普大讲堂”是由广州市南沙区科学技术协会面向青少年家庭新创立的科学文化传播品牌。每期大讲堂邀请四位来自不同领域的演讲嘉宾,分享各自的研究成果与背后故事,通过引人入胜的语言和沉浸式的现场氛围,为观众带来一场科学、文化、艺术交融的知识盛宴。“南沙科普大讲堂”由广州市南沙区科学技术协会主办,首期及第二期活动由大湾区科学论坛秘书处承办。

南沙科普大讲堂

第2期 | 2024年7月20日

冯果川

深圳市建筑设计研究总院执行总建筑师

大家好!很高兴在这里,跟大家来分享一下建筑这个话题,我叫冯果川,是来自于深圳的一名建筑师。

作为一个建筑师,当然我的主业是做建筑设计,这些年,我设计过很多的建筑,这个不是今天的重点,不过也还是向各位展示一下。

建筑学需要学什么?

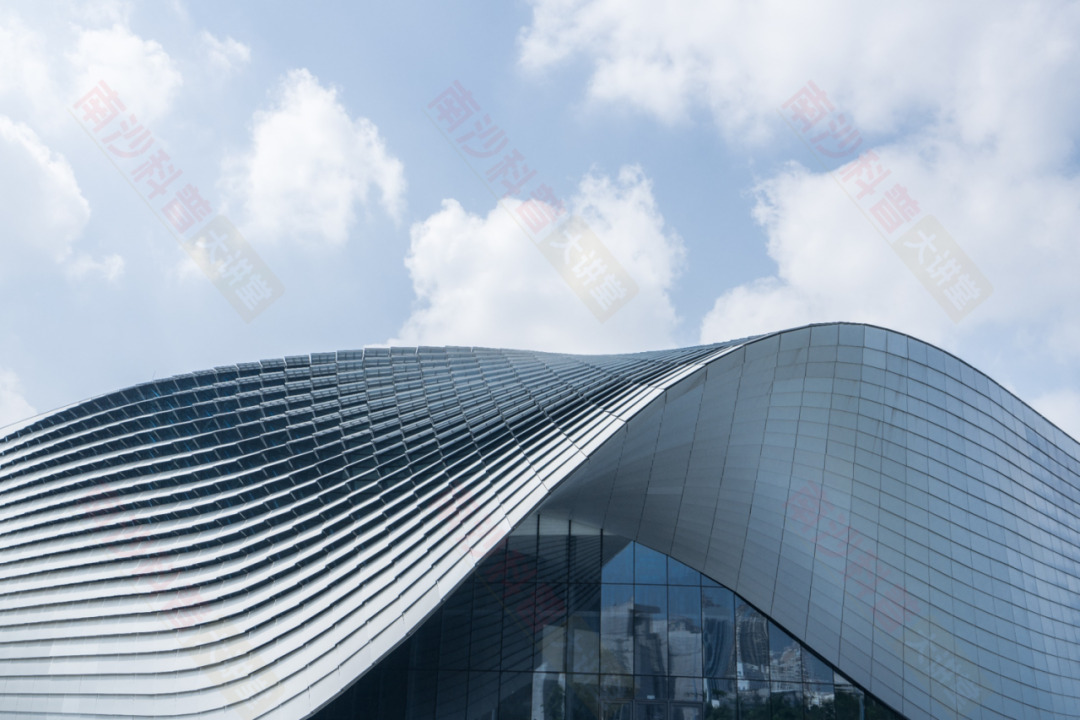

这个是我设计的海南史志馆,它的外观有点像海浪,这是直观的一个印象,但如果一个建筑师设计房子只是追求外观的形似,就有点肤浅了。实际上,在我看来设计有意思的地方,就是展示了建筑师的一种综合能力。

为什么说是一种综合能力?这个建筑位于城市的转角处,通过采用类似莫比乌斯环的扭转设计,实现了对这个城市转角的呼应。扭转这一设计不仅形成了一个出挑,构成了雨棚满足建筑本身遮风挡雨的需求,而且把建筑形体拉开了一个口子,形成了一个入口。它既是一个对城市转角的处理,同时,它也是一个内部功能空间的组织。一个形体对应很多个需求,这就是一个建筑师的综合能力。

下面这个是我设计的南宁市规划展示馆,它坐落于一个公园边上,常规的设计都会把这个山推掉一块来修筑建筑物,就像旁边的那个公共建筑一样,但是我们选择了另一种设计——让建筑成为山的延续,所以这个山不但没变小,反而还长大了。这就体现了一个建筑师的态度,我们不希望为了盖一栋建筑去破坏环境,而是让建筑能够成就这个环境,让环境变得更自然。

这是深圳最近竣工的文体中心,它在一个河边上,可以看到它的外立面像波浪。但实际上,这个波浪是供人攀登的台阶,人们可以顺着它的外立面攀登至屋顶。

这个建筑,看上去都是一些台地的花园,其实里面是办公的。

这个半透明的建筑,大家猜是什么建筑?它实际上是一个厕所,这个厕所,你可以朦朦胧胧地看到里面,是不是很有意思。

这是我设计的一个幼儿园,这个幼儿园的特点就是每上一层楼,所有的房间要转45度,也是很奇怪的一个做法,但它形成了一个很特别的效果。

这个也是我们做的幼儿园,在一个正常的房子中间插入了三个“峡谷”。

如果问我有什么用?我跟大家说,它就没用。我们发现,尤其我们中国人做每件事都觉得它应该有用,但是想一想,其实不是这样的,这个世界不是这样的,因为觉得每件事都要有用,所以弄得我们每个人都很焦虑,对不对?你觉得你的每一分钟都要过得极其有价值,其实这会把人搞得很疲惫。所以,我们就想做一个建筑,让小朋友觉得,这个建筑有相当一部分功能、或者相当一部分空间,它就是压根没用的。

这是三个“峡谷”,但这三个是没用的“峡谷”,其实是小朋友们最爱去探索的地方。你看里面,可以在上面爬,可以在上面跑来跑去,就是三个没用,但是最快乐的空间。

为何做儿童建筑教育?

虽然我的主业是做设计,但建筑这个行业,我是不推荐大家做的,为什么?倒不是因为建筑业正处在下坡路阶段,而是因为成为一名建筑师往往伴随着强烈的挫败感。在我20多年的职业生涯中,90%的设计都没有被采用。这些想法都被浪费掉了。所以我觉得,如果通过建筑设计来施展能力,其实是非常低效的一个选择。

但我觉得,虽然建筑师是一个非常有挫败感的职业,但建筑学是一个非常有意思的学科,而且它也应该是我们每个人都掌握的一个学科。

所以,我在主业之外花了很多时间在给小朋友讲建筑,带领小朋友去尝试、去体验建筑。因为对我来说,建筑不只是建筑,不是一个个物理意义上的房子,它是人身体外面的一个壳。因为人类的肉体是很脆弱的,所以要在大自然和我们之间建立这一层壳,来调适人类跟自然的关系。但是慢慢的,这世界上人越来越多,很多时候,建筑也在调节你我之间的关系,这个是我看待建筑的意义。

从这个角度讲,每一个人基本上都会生活在建筑里面,都应该去意识到这个建筑对你有什么样的意义。这就需要掌握一些建筑学的知识,不过这种知识不一定要在课堂中获取,可以通过自己的人生去体悟。但我想做的,是跟小朋友一起去探讨建筑对他生活的影响。

建筑是人的天性

很多人说建筑是复杂的,涉及结构问题、形式问题、美学问题、使用问题等等,很难做。但我想说,人类的本能里就有创造的基因,有建筑的基因,人,生来就是要建筑的。

比如小朋友,在几岁的时候就会玩积木,玩积木的过程跟鸟织巢的行为,动作其实是一样的;有小朋友在某一个年龄段很喜欢挖沙子,这就是刻在基因里的一种远古记忆,我们的祖先就是挖沙子来创造自己的巢穴,就跟鼹鼠是一样的。建筑是人类的本能,但是这个本能被剥夺了,所以我希望通过儿童建筑的课程,释放小朋友的天性,本质上不是在教小朋友做建筑,而是给小朋友创造一个机会,让他(她)去释放天性。

在玩中学习知识

对我们来说,学习就是玩,玩也就是学习。

这个大家看着是不是很神奇?一大堆沙袋吊出来这么个形状,这是什么东西呢?其实是之前在深圳办的一位天才建筑师展览,这个建筑师叫高迪,展览上展出了他当年创造的一个模型,就是用绳子做的一个建筑。

为什么要用绳子来做一个建筑模型?因为在现实中,要做一个纯粹石头建造的建筑并不容易。石头这种材料它有一个特点,非常耐压,但不耐拉、也不耐挤,有别的力的话就会断掉,石头是相对有点脆性的材料。那怎么能够创造一个石头的建筑,让每一块石头只受压力,不受别的力?这建筑师很聪明,想到了绳子,因为绳子只能承受拉力,给它一个侧面的力,绳子就会弯,不拉这个绳子就变软了。所以他发现,如果用绳子做一个模型,让这个模型所有的部位都受拉力,把它翻转过来,拉力就变成了压力,就可以做成一个石头的建筑了。所以,他就用这个方式做了一个受力最合理的形状。这个建筑建设至今已经超过一百年了,是巴塞罗那的圣家堂,如果去巴塞罗那旅行,一定要去这个地方看一看,它是一个非常非常壮观的、充满想象力的建筑。

小朋友也可以体验一下高迪的思维,所以我们在展览期间举办了一个工作坊。让小朋友拿一块纱布浸到石膏里,然后提起纱布,让其在重力作用下形成很自然的一个形状,拿钉子把它固定在纸板上,等石膏凝固了,把它翻转过来就是一个小棚子、小亭子。它的这个受力就是自然的、非常合理的一个形式。让小朋友们去体验,这就是我们要做的事。

在广州我们带小朋友做广州很有特色的街景——骑楼,我们没有给小朋友传授复杂的骑楼历史,只是给他们设定了一套游戏规则,比如这个房子基本由几部分组成,每个部分小朋友可以根据自己的喜好,选择各种拱、柱子、门窗、屋顶、墙面等样式。每个小朋友完全发挥自己的个性,去创造一个独一无二的骑楼,当把所有的作品拼在一起时,大家发现,它既有个性,又非常的和谐。所以,就理解了骑楼为什么每一栋都长得不一样,因为每栋骑楼都属于不同的业主。为什么放在一起又很和谐?因为它们在类型上是同一类的。这就是把教育跟玩结合起来的方式。

如果交给一个普通成年人,让他去做这样的一些杆件,再搭这么一个穹顶,几乎是不可能的。但是,我们通过很简单的方式,让孩子们快速掌握了一项达芬奇发明的技术,就可以搭建出穹顶了。孩子们在动手实践中自然而然地体验到很有意思的几何知识,而非传统课堂式学习。

用发现的眼睛去观察

做建筑,是要让孩子们通过建筑理解自己跟外界的关系,要理解这些关系,首先你要有一双会观察的眼睛,所以,我们带着小朋友去看城市。

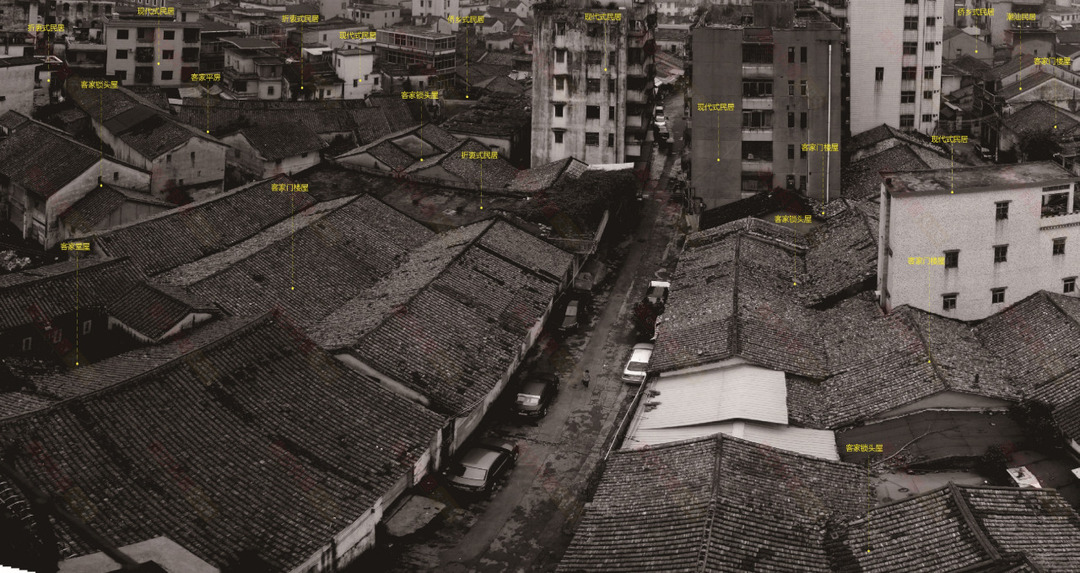

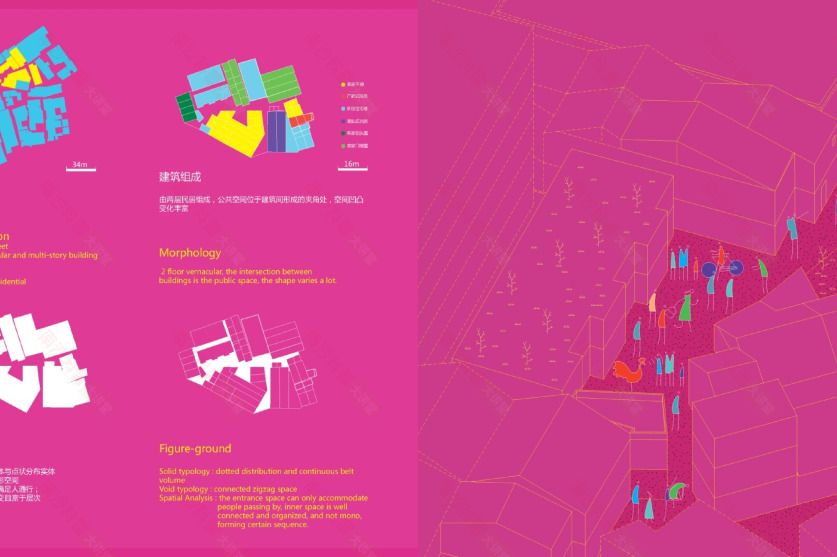

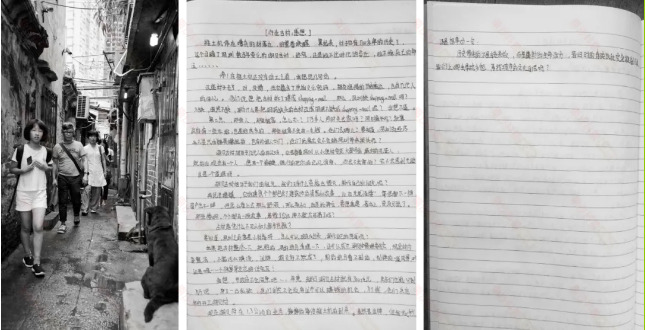

都说深圳是一座现代都市,但我们带小朋友去探索发现,在深圳这个大都会里,隐藏着一片坡屋顶的老建筑群,包含很多不同的建筑类型,有广府民居、潮汕民居、客家民居,有洋楼、骑楼、碉楼等,各种各样不同样式的建筑混在一起。

我们带小朋友参观了整个老墟镇,结合绘图的方式让小朋友看到这个建筑的丰富多彩,看到里面跟现代大都市完全不一样的空间。这里的公共空间不是我们常规看到的那些方方正正的广场、很平整的街道,这里的公共空间都是犬牙交错的。

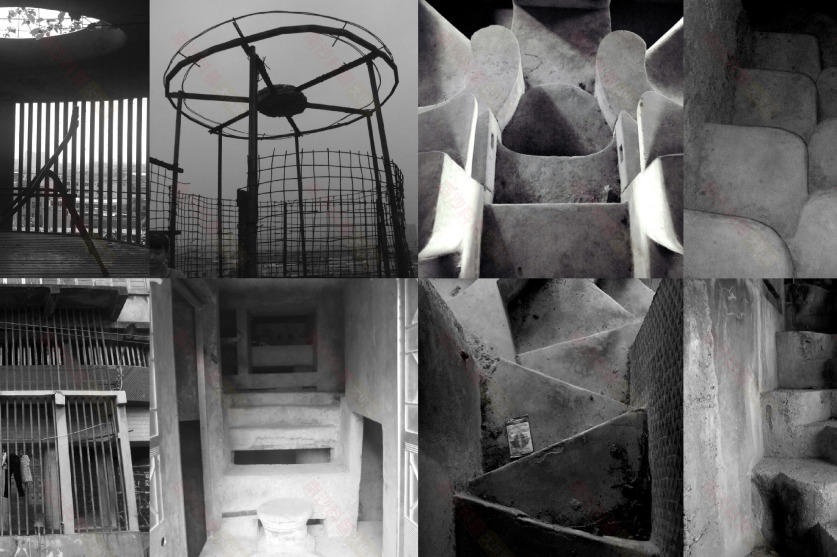

在这里有一栋这样的建筑,它看上去非常神奇,就像一个碉楼一样。这是一个人花了十几年时间建起来的,可以看到这个建筑体现出非常多的创造力,甚至可能在建筑师设计的房子里都没有这样的创造,比如左右脚的楼梯,还有里面彩绘的墙面,这个楼里的每一个家具都是用混凝土浇筑出来的,桌子、椅子都是搬不走的,特别棒。

这个建筑,重要的不是关注它住得有多舒服,而是它提供了一种关于建筑完全不一样思考。我觉得这个就很重要,所以我们会带小朋友去体验。

这是深圳即将面临拆迁一些老村落,这个村子已有600年的历史,通过我们带领孩子们去参观学习,还有一些学者组织了一系列的研讨会,最后这个片区被保留了下来,没有被拆掉。我们当时带着一个导演的女儿去参观后,她写了一篇感想,说“深圳已经有太多的Shopping mall了,不需要再多一个Shopping mall,但湖贝村只有一个,拆了就没有了。”这句话道出了孩子们参观学习后的真实感受,把真实的想法讲给这个城市听,是孩子自己去发现的一个过程。

用身体,去探索

我们觉得现在的小朋友往往容易沉浸于手机、IPAD等电子产品,对身体的发掘越来越不够,我们希望通过建筑让孩子们重新发现自己身体是一个巨大的宝藏,我们强调要用身体来学习。

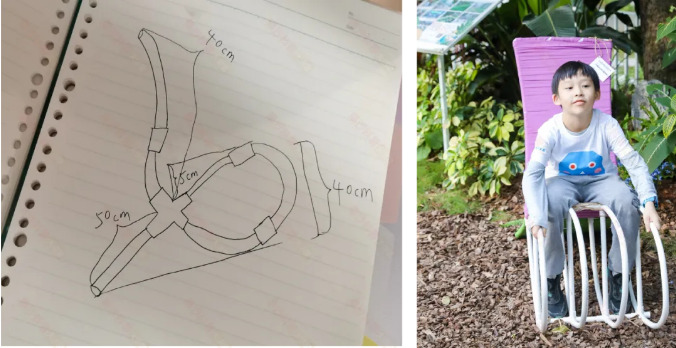

比如我们会让孩子做一把椅子,为什么一定要做椅子?因为在所有家具里面,椅子跟人身体的关系是最难处理的,做一个床很容易,做一块板就行了,但是做一把椅子是最难的,这个时候必须要对自己的身体有认识。

这是其中一个小朋友,左边是他结合材料、模型,设计了一个椅子草图,其实这个图非常粗糙,所以在做的过程中,他要反复地用身体试坐,去调整它的弧度、角度。右边就是他最后完成作品,自豪地坐在上面的样子。

我们让小朋友做一个作品,给的条件就是必须要能让身体钻进去。完成后我说,这个房子做得太小了,你钻不进去,结果这两位小朋友分别给我演示了一下,你觉得钻不进去,实际上能钻进去。让我们看到小朋友身体的延展性,很厉害。

还有像这样的,右边这个他为什么要做成这种形状?姓雷的小朋友亲身示范如何去使用它,所以它需要是这个样子,都是用身体探索出来的。

我自己也做过,比如这是我设计的一个,可以称之为一种空间体验器,是用几何上比较复杂的极小曲面技术做的。同学们在里面爬,当然我作为老师要爬得更高一点,就爬到顶上去了。

这是给自己的头做一个住宅,小朋友们做一个纸盒子套在头上,很有意思。通过这个可能会重新认识自己的眼睛、耳朵等等。

我们鼓励小朋友以抽象的方式去思考。比如这是小朋友做的学校,跟平时看到的学校毫无相似性,这个就是他通过自己的抽象思维获得的。我们还创造了一种名为“纸积木”的插片式积木,这种积木其实做不出特别逼真的房子,小朋友利用它可以创造出一些,在我们成人看来匪夷所思的,但他认为非常有意思的未来建筑。这个我都觉得简直难以理解,他说未来的建筑应该是柔软的、可以动的,所以长了两条像辫子一样的空间。

通过建筑体验世界的纹理

我们也会利用建筑课让小朋友去尝试这个世界的丰富。最基本的就是材料的丰富,带他们看各种材料,尝试去搭房子。这是在广州的时代美术馆,用啤酒箱做的一个建筑,我们用纸筒做过建筑、也用阳光板、PP板、纸、快递的气枕,还有下水管道,竹子、泥巴等各种各样的材料,通过用这些不同的材料做房子,孩子们对这个世界的丰富性就会有了认知,而且他会与很多材料产生共鸣。

通过建筑思考“关系”

我们也希望通过建筑,来进行一些深入的思考,比如我们曾经有一个题目叫做《宠物之家》,让孩子们来给宠物设计一个房子。

给宠物设计房子,首先你得知道什么叫宠物,得认识这个宠物。从这里,我们就开始讨论,为什么会把一些动物识别出来,认为是宠物,而把剩下的一些吃掉,比如一头猪,如果你把它作为一个宠物猪养,你可能非常爱它,但当它变成猪肉时,这里我没有答案,但是我希望大家去想一想,同样都是生命,为什么对一些那么有爱,对另一些那么残忍?

其实人生就是这样的,没有什么确定的答案,但是需要更多的思考。我们用一些方式来帮助小朋友去跟动物建立起连接,最简单的方式就是给动物命名。如果你给一个生命起了名字,再把它吃掉,是很难的。

建筑只是一个媒介,它不是一个封闭的学科,在这里,你可以讨论很多东西,比如跟动物的伦理关系,而这个课程的核心就是关于动物伦理的探讨。

起名字是一件事,另外一件事是你要怎么能跟动物产生连接?你可以尝试去扮演动物,体验它的生活。这是一个特别棒的同学,她能够模仿很多动物,第一个是蛤蟆,她真的像蛤蟆一样在地上,还有扮鸟类等等各种各样的动物,你看,是不是还挺像的。

设身处地是一种方式。还有一个是要学会尊重动物,什么叫尊重动物?很多人给自己的宠物穿上小鞋子、穿上衣服,打扮得像个小朋友一样,小朋友们是不是也经常被父母强制穿上某种他们认为很可爱的衣服,所以给他穿上一件漂亮的衣服,就是对他的尊重、对他的爱吗?真正要让这个人,或者动物受到尊重,很重要的一点就是让他自己有选择权,自己来决定。所以我们带着小朋友,做了很多种不同的鱼缸,把鱼放进去,鱼在这些不同的鱼缸里游,看他会选择哪一个鱼缸,这个就是让动物自己有选择权。

这是他们设计携带动物的一种装置,反映了孩子们觉得我们应该如何跟动物相处。

通过建筑带领小朋友去探索跟家人的关系,我想,人跟这个世界的关系,其实是从他跟他家庭关系开始的,所以我们认为,家是探讨其他社会关系的一个起点,我们有个课程叫做《我爱我家》。

在这个课程里,怎么去探讨我们跟父母之间的情感?直接提问你爱不爱你的父母,怎样爱你的父母,跟父母之间的关系怎么样?这个很难回答,所以我们通过游戏来传达,比如我们会说,你能不能用一个物品来代表你的一个家人,或者用一个动物来描述你的家人,爸爸像什么,妈妈像什么?有人说爸爸像猴子,妈妈像老虎,就很有意思。

举一个例子,中间这个是代表爷爷物品——很多彩票,这个很有老年人的特点,从来没中过奖,但一直坚持不懈地买彩票,可以通过这一特殊物品感受到他的爷爷是一个什么样的人。

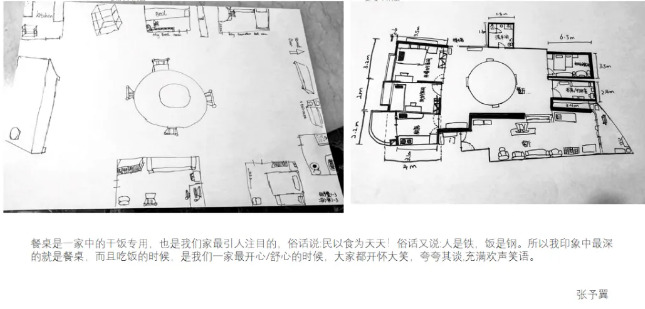

我们还让同学们去做一个家庭里自己最喜欢的场景。这是一个厦门的小朋友做的模型,左边是他的模型,右边是他们家的实景,高度还原。我们发现这个小朋友是个天才,他还做过城市的模型,非常棒,我们专门在深圳给他做了一个模型展。

通过画出家庭的平面图来体会家庭的一个结构,这个结构其实是一个情感的结构。比如左边的这个小朋友,通过回忆画出家庭的平面图,可以看到在他们家,什么事最重要?吃最重要,从图纸上看餐桌特别大,而且它在整个世界的中心,是中轴对称的一个结构,我们能想到,在他的家庭生活中,吃饭是最重要的一件事,因为在那一刻,才是一家人在一起的时候。吃完了,大家就各忙各的去了,做作业的做作业,看电视的看电视,玩手机的玩手机,所以吃饭是一个很标准的中国式家庭最核心的仪式。这就是很有意思的一个发现,是小朋友自己画出来的。

所以,通过小朋友画的家庭平面图就可以看到,他们的生活是怎么组织起来的,别的事都不重要,一家人整整齐齐地聚在一起吃饭是最开心的时候。

以建筑为媒,了解社会,改变社会

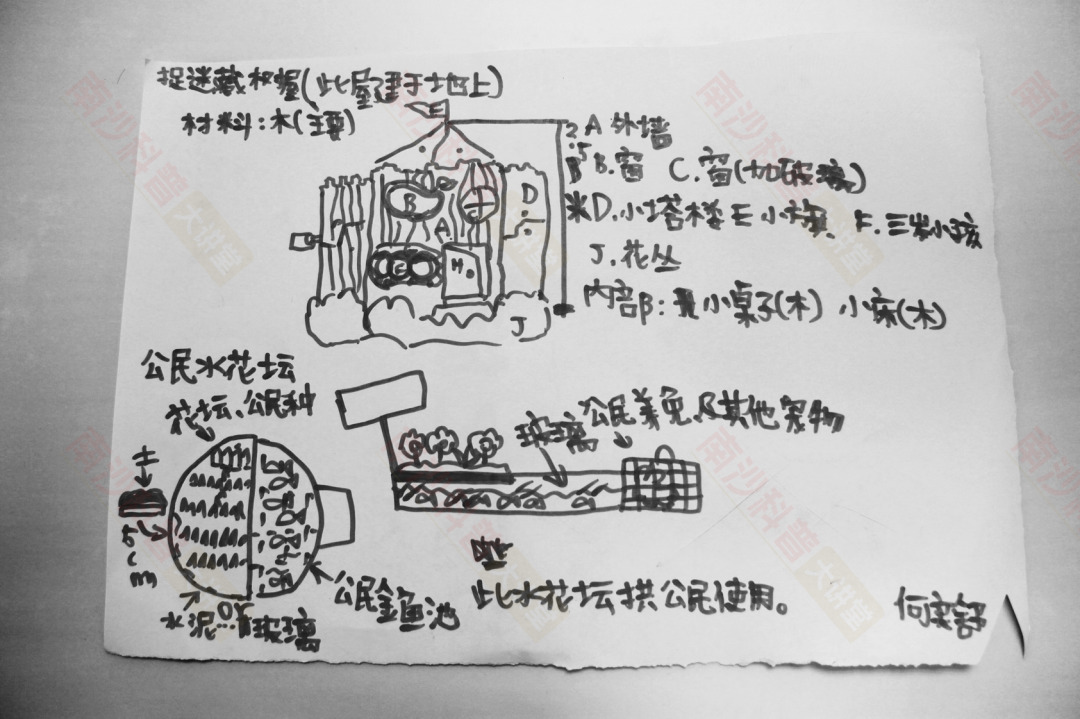

我们希望通过建筑让他们走得更远,去观察这个社会,去理解这个社会,所以我们带着小朋友去社区里做调研,去调查这个空间里面缺什么,最后他们自己掏钱来做。

这是他们设计了一个可以游戏的空间,带滑梯的,最后他们自己用材料去做。这一组做的是一个可以折叠的椅子,另外一组做的是游戏空间,还有藏猫猫,看上去很简陋,但真的很好玩。孩子们自己设计的,自己也玩得不亦乐乎。本来这个社区公园光秃秃的,什么都没有,但有了这个之后,整个空间就真的不一样了,孩子们就会感觉到,这个社会其实会因为他们小小的努力而改变。

当然,我们也带小朋友尝试去做一些能用的建筑,比如这个是我们的建筑实验室,是我们现在给小朋友上课的空间,这个空间是跟小朋友一起设计的,小朋友参与了一部分的施工。可以看到墙面上面部分的颜色都刷得很好,因为那是工人做的,底下的部分颜色刷得不匀,是小朋友刷的。让小朋友们在施工现场劳动,铺地砖、刷墙,让他们把这些建筑的痕迹留在里面,让他们看到,其实你虽然小,但是,你可以创造属于你的空间。

所以,建筑就在你身边,是每个人都可以参与的活动,因为建筑不但是人的天性,也是我们的乐趣所在。

谢谢大家!

- END -

文章和演讲仅代表作者观点,不代表南沙科普大讲堂立场。

未经授权严禁任何形式的媒体转载和摘编。

来源:南沙区科协

图片:童筑文化