2024松山湖科学会议在东莞松山湖科学城举办

广东科技报讯(记者 刘肖勇 通讯员 袁仕联)瞄准前沿,探秘科学。当前,一幅竞逐人工智能未来赛道、奔涌“新质生产力”的生动图景正在东莞松山湖科学城徐徐展开。5月25日上午,由广东院士联合会、东莞市人民政府联合主办,以“大模型具身智能”为主题的2024松山湖科学会议在东莞拉开帷幕,40多位院士专家齐聚东莞分享最新技术趋势和突破性进展,展示前沿科技成果、探讨产业发展机遇,深度交流对接并为企业把脉问诊。

会议主席、中国科学院院士张钹,会议执行主席、中国工程院外籍院士张建伟,中国工程院院士李国杰、王树新,新西兰工程院院士陈小奇、英国皇家工程院院士郭毅可、戴建生,日本工程院外籍院士马书根、郭书祥等院士专家出席会议,东莞市委书记肖亚非出席会议并讲话,省科学技术协会党组书记、副主席成洪波,东莞市副市长黎军、陈庆松,广东院士联合会(粤港澳院士专家创新创业联盟)秘书长卢育辉等出席会议。

会上,肖亚非为会议主席张钹、会议执行主席张建伟颁发纪念证书。

2024松山湖科学会议聚焦“大模型具身智能”领域,采用1场全体大会,以及多模态大模型、机器人具身智能、医疗机器人具身智能、具身多智能体、具身智能技术实现、具身智能安全与治理等多个专题学术讨论会的形式展开。在为期两天的学术会议中,院士专家们将围绕跨区域、跨学科协同发展的机遇与挑战,面向基础研究前沿,面向国家和粤港澳大湾区战略需求,聚焦大模型时代下具身智能的现状、挑战与未来走向展开研讨,提出具有代表性的发展建议,形成《2024松山湖科学会议共识》并对外发布,促进通用人工智能创新发展。

具身智能已成为人工智能下一个浪潮

顶尖科学家分享具身智能前沿技术趋势

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。会议执行主席张建伟在介绍会议总览时表示,具身智能已成为人工智能的下一个浪潮。“具身智能旨在发展基于数据驱动的软硬件结合智能体,以不同形态的机器人在真实物理环境下执行任务为主要方式,来实现人工智能的进化,具备自感知、自认知、自决策、自执行、自学习等智能特征。”

张建伟介绍,本次科学会议聚焦多模态大模型、机器人具身智能、工业具身智能、医疗机器人具身智能、具身智能安全与治理五大领域,共同探讨科学前沿的理论及技术的突破性进展、交流交叉学科的发展新态势,形成会议共识。希望参会的各位专家、产业界代表能够在松山湖科学会议中畅所欲言,观点碰撞,思辨梳理,共同为大模型时代具身智能的发展,探索交流互鉴。

张钹在会上发表题为《大模型时代的具身智能》的特邀报告。张钹表示,第一代人工智能基于知识的推理模型,属于知识驱动,模拟人类思考、理性行为。第二代人工智能是数据驱动,针对特定领域,利用特定模型(算法和算力),完成特定任务。发展第三代人工智能,核心思想一定要建立人工智能的理论,人工智能当前面临的问题就出在到现在为止没有理论支持。“正因为缺少理论,造成当前社会对语言大模型的认知处于模糊阶段,对涌现的现象难以解释。”

张钹院士提出第三代人工智能的发展路径,“知识驱动+数据驱动,利用知识、数据、算法和算力等4大要素,构建可解释与鲁棒(稳健)的 AI理论与方法,发展安全、可控、可信、可靠和可扩展的AI技术,这是推动AI创新应用与产业化的必经之路。”

“中国要真正走向强国的道路,必须聚天下的英才而用之。”张钹表示,广东凭借其深厚的工业基础和开放包容的发展环境,在吸引和培育人才方面拥有得天独厚的条件。他特别指出,松山湖科学会议的成功举办,正是广东开放国际化战略的生动体现,吸引了来自世界各地的专家和人才共襄盛举。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员李国杰带来题为《关于具身智能的元思考》的特邀报告。李国杰指出,根据学者们的估计,未来5-10年机器人大模型将处于加速爆发期。波士顿咨询公司(BCG)预测,到2030年,智能机器人系统可能给全球经济带来约4万亿-6万亿美元的年增长价值。“具身智能成为新的热点。”

李国杰分享,科技界和产业界对大模型的态度大致可分成“未来派(榔头派)”和“务实派(钉子派)”。“榔头派”是技术信仰派,信仰AGI、信仰 scale law,追求模型的通用性,认为大模型就是个“榔头”,什么钉子都可以敲。“钉子派”认为先要找到钉子,榔头才能起作用,更相信可以变现的商业场景。“学术界、企业界对具身智能的认识不统一不是坏事,具身智能还处在探索阶段,要鼓励技术途径的多样性。大模型是提高具身智能环境适应性和进化学习能力的可行途径之一,中国要争取在大模型技术上迎头赶上,有所突破。”

“服务机器人会成为未来一个机器人发展的增长点。如医疗、康养、清洗、农业、物流、酒店接待等领域应用的专业服务机器人,其增长率会远远超过工业机器人的增长率。”新西兰工程院院士、新西兰皇家科学院院士、华南理工大学吴贤铭智能工程学院院长陈小奇在会上预测,未来具身智能机器人会走进千家万户、各行各业。未来,我们跟机器人的互动,会像我们如今跟手机一样紧密。陈小奇院士现场分享了《具身智能机器人在先进制造的应用与展望》特邀报告。他呼吁在场的科技工作者们一定不要忽视机器人发展的这种潮流和趋势,并把握住这个趋势,“把中国的智能机器人,包括人形机器人,打造成一个国际领先的高地,我觉得我们在座各位都是任重道远的。”

英国皇家工程院院士、香港科技大学首席副校长、香港生成式人工智能研究中心主任郭毅可带来题为《如果大模型是一个答案,那么什么是问题?》的特邀报告。“如果机器能够学会人类的语言,那么它就有可能学会人类的思维。因此,语言模型的发展对于人工智能的进步具有至关重要的意义,语言模型在人工智能发展中具有基础地位。”郭毅可表示,未来的大模型将越来越像人,不仅具备人的思想,还将拥有人的思辨力和表达能力。大模型的发展过程与人的成长学习过程类似,需要经历从常识接纳、价值观塑造到自我学习的过程。郭毅可指出,人性化的语言模型是大模型发展的必然趋势,应以大模型为基础形成产业生态,衍生出各种高水平垂直应用。

南科大机器人研究院院长、英国皇家工程院院士戴建生带来题为《智能结构进化机器人一“具身智能”的变身、变体与变胞》的特邀报告,围绕具身智能新时代、具身智能的需求、机器人结构学、算法智能+机构智能=具身智能、智能机构的艺术启迪、智能结构的生物进化机理、智能结构进化体的数学工具、多种变胞机构智能本体8个方面进行演讲,并通过大屏幕展示了最新型变胞机器人的神奇。“变胞机器人开创了具身智能的‘环境适应身体’的特点,可以根据环境自主改变结构,变化形态、调整模态、实时进化。”戴建生表示。“变胞机器人在灾后救援、污染防治、水源保护、火灾隐患巡查等方面具有独特作用,例如在水源保护方面,很多狭窄的地方人进不去,传统机器也进不去,而变胞机器人可以变形缩小钻进去,到达地点后再变形展开,进行各种操作。”

东莞抢占人工智能产业风口

是AI场景落地很好的“练兵场”和实践基地

肖亚非代表东莞市委、市政府向各位院士、专家、领导和嘉宾的到来表示热烈的欢迎,对长期以来支持东莞科技创新和产业发展的社会各界人士表示衷心的感谢。

他表示,2024松山湖科学会议的召开,不仅是科学界的一次盛会,更是东莞的一件大喜事。东莞作为一座以“科技创新+先进制造”为特色的城市,既有孕育人工智能技术发展的肥沃土壤,更是人工智能产业化应用的巨大蓝海,将在电子信息领域推动人工智能赋能新型工业化,在模型应用领域推动“大模型”+“工业小模型”在智能制造领域的应用。同时,加强算力算法生态在松山湖和滨海湾集聚,设立“工业算法”联盟,加快开发一批“开箱即用”的智能算法应用,在中心城区附近规划建设人工智能小镇,探索建设城市级人工智能算力公共服务平台。希望大家多到东莞参与科技交流、开展科研活动、推动成果转化。东莞将全力当好大家的服务员和“合伙人”,在项目资金、产业基金、产业空间、人才引留等方面,为大家在莞创新创业提供最大的支持和最优的服务。

“去年年底,我来到松山湖参加人工智能场景应用大会,东莞、松山湖对科学、对产业落地的热情给我留下了深刻的印象。”张建伟表示,在具身智能产业爆发增长的新时代,东莞已开始布局卡位,通过发挥制造业门类众多,应用场景丰富的特点,创出东莞具身智能的新特色,助推产业转型,构筑发展的新引擎。“人工智能下一个风口就是聚焦在真实世界,落地场景。东莞是人工智能场景落地很好的练兵场和实践基地。”张建伟指出。

“人工智能+”赋能千行百业

技术创新与产业应用互促双强

“人工智能+”赋能千行百业,成为驱动新质生产力的关键引擎。2024年中国政府工作报告提出开展“人工智能+”行动,提出要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,同时,还指出要深化大数据、人工智能等研发应用,打造具有国际竞争力的数字产业集群。企业可以在这场AI赋能的产业革新中抢占先机?会议特设了企业家圆桌讨论专题活动,来自北京、上海、深圳、重庆、佛山等城市的7家科技企业就具身智能落地机器人、智能制造、医疗装备系统等话题进行深入探讨。

崧智智能(OrigiTech)创始人、CEO丁昊指出,在工业制造里面,如何把大模型和具身智能结合具体场景,通过技术手段使效率大幅度提升,降低成本,这个挑战还是非常大的。

上海理工大学机器智能研究院执行院长李清都表示,对于具身智能来说,现在最大挑战是落地的问题。一方面需要对技术的边界有一个明确的判断,另一方面这个边界能够涵盖到现在所能找到的应用场景,这两个应该相向而行,才能真正把产品做好、落地。

“我认为目前大模型、具身智能的挑战有两点:第一,如何找到合适的应用场景,现在的技术适合什么样的应用场景。第二,在能够挖掘到的应用场景下,什么样的技术水平适合落地。无论是具身智能还是大模型,希望最终能给出一个精准的、精确的答案”,深圳市博为医疗机器人有限公司总经理靳海洋指出。

在华数机器人总经理、国家智能设计与数控技术创新中心智能机器人与产线研究所所长杨海滨看来,具身智能落地涉及的技术很多,技术发展也非常快,且需要庞大的资金,这需要产学研一体化合作,联合攻关,协同创新,才能真正把这个项目做起来。

九天创新(广东)智能科技有限公司创始人、董事长毛世鑫认为,具身本体发展迭代需要一定的周期,不会像互联网的迭代速度那么快,更需要大家共同去努力,且有足够的信心、耐心。从企业的角度来讲,不以落地为目标都是技术创新的“自嗨”,希望能有更多像今天这样“顶天”机会接触顶尖科学家,然后我们一起来“立地”,相互分工协同,最终我们能够共享具身智能给经济社会带来的改变。

硅基流动科技有限公司创始人、CEO袁进辉指出,在大模型具身智能这个风口他看到的最大挑战是具身智能和环境交互的数据是缺乏的,不像语言模型的训练语料都是过去二十年已经通过互联网完成数字化的数据。

会议期间特设了院士专家·企业面对面交流活动,院士专家团队携前沿尖端科技成果,围绕企业重点技术需求进行把脉问诊。活动邀请了华为、vivo、菲鹏生物等14家企业的高管、研发负责人带来了34条具体需求,与参会院士专家交流对接。作为中国人工智能领域泰斗级专家,中国科学院院士张钹身边围满了前来求教的企业家。张钹院士亲切地和企业家交流沟通,对于具身智能的定义、发展前景,以及建立人工智能的理论等方面和企业界人士畅谈。“本次活动大家提出了很多实实在在的问题,很具有针对性,这是比较好的。”张钹院士表示。东莞市瑞科智能科技有限公司董事长卢运保一直聆听张钹院士的谈话。他表示,“面对面交流给了我很大的启示,获得很多建设性的意见和指导,让我对未来大模型具身智能有了更高的认识,对这个行业有更坚定的信心。未来,一定要继续把企业的技术做好、做强,解决卡脖子的问题。”

“企业需求应该是第一位。通过这次面对面活动,可以让企业把实际问题直接展示出来。因为只有面向市场,在更大的市场空间里获得应用,院士专家的学术研究才能更好地服务社会。”日本工程院外籍院士、立命馆大学名誉教授、香港科技大学(广州)教授马书根表示。“院士专家·企业面对面活动有别于非常单纯的学术论坛,能够很好地推动科技和实业的碰撞,和东莞的实际结合得非常紧密。”参加本次活动的企业界代表之一,东莞先知大数据有限公司CEO余旸博士表示。

洞见大模型具身智能新未来

《2024松山湖科学会议共识》正式发布

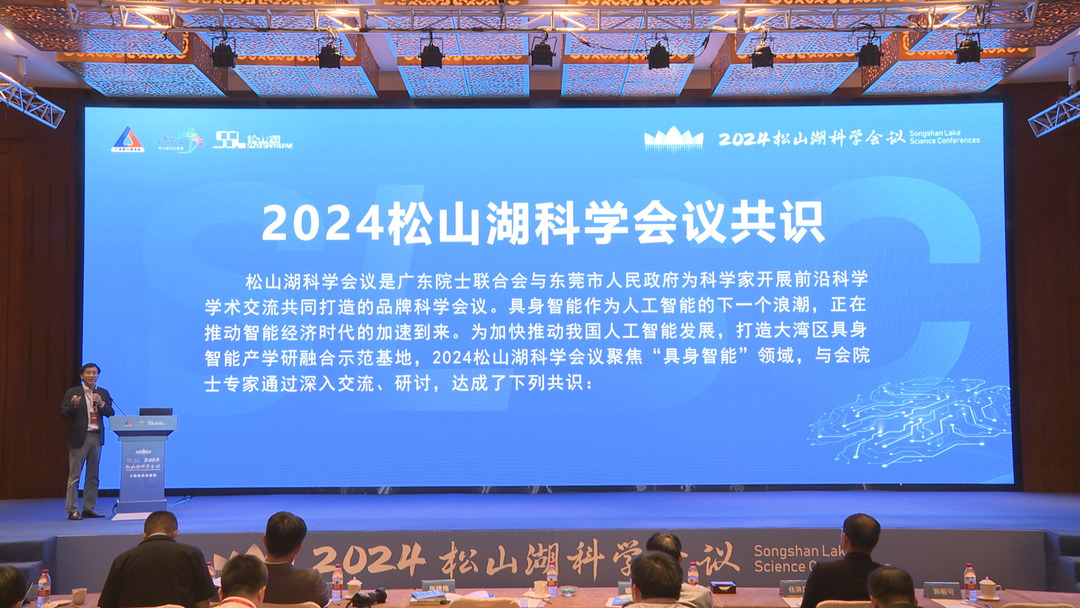

具身智能作为人工智能的下一个浪潮,正在推动智能经济时代的加速到来。为加快推动我国人工智能发展,打造大湾区具身智能产学研融合示范基地,2024松山湖科学会议聚焦“具身智能”领域,与会院士专家通过深入交流、研讨,广泛凝聚科学共识,在大会正式发布了《2024松山湖科学会议共识》。该共识包括了:1.加大多模态大模型与具身智能等交叉学科研究的投入力度;2.大力研发机器人具身智能,发展集成大模型的智能制造体系;3.加强医疗具身智能大模型研究,拓展其在医疗健康领域的应用;4.从“政产学研金服用”全方位协同发力,布局具身智能新赛道;5.加强具身智能伦理治理的国际合作,推动形成具身智能进一步造福人类社会的国际共识等内容。

链接

松山湖科学会议:为科学服务,为科学家服务,为科学城服务

据悉,对标香山科学会议、雁栖湖会议,作为科学会议的后起之秀,松山湖科学会议旨在为科学家搭建前沿科学学术交流平台,促进学科交叉与融合,同时凸显湾区特色,营造粤港澳大湾区科学氛围,推动科技与产业结合发展,助力粤港澳大湾区国际科技创新中心和大湾区综合性国家科学中心建设。自2021年启动以来截止至本届,广东院士联合会与东莞市政府已联合举办三届松山湖科学会议。邀请了110多位院士专家聚焦新材料、脑科学与类脑技术、大模型具身智能等领域,通过报告演讲、交流研讨形式探讨交叉性、前瞻性和综合性科学问题,千余位科研人员、企业代表参会,已日益成为大湾区院士专家学术交流、技术对接、成果转化的重要品牌。

“每年松山湖科学会议聚焦一个重大科学问题,由该领域的权威专家定题定人发起交流讨论,努力做到有灵魂、有内核、有追求、有成果——为科学服务,为科学家服务,为科学城服务。”广东院士联合会(粤港澳院士专家创新创业联盟)秘书长卢育辉表示。

本文图片由主办方提供