总的说来,古代的御寒措施分为两种:一是建筑设计,如暖阁、火墙、火炕;二是取暖用具,如熏笼、手炉、汤婆子。读了今天的文章,你会发现,从电热毯、暖气到地暖,古人的保暖措施可是一应俱全。

1、火塘

取暖的最直接方式就是借火了。早在旧石器时代,古人就在室内挖坑烧火取暖,称为火塘。至今,中国的很多少数民族还保留着火塘,比如在云南的纳西族,火塘是家庭活动的中心,饮食、议事、祭祀等重大活动都在火塘边举行。

2、椒房

汉代时,宫廷内开始有了新的取暖设计——温室殿。温室殿是什么样子呢?据《西京杂记》记载:“温室以椒涂壁,被之文绣,香桂为柱,设火齐屏风,鸿羽帐,规地以罽宾氍毹。”

“以椒涂壁”,这不就是《甄嬛传》里,甄嬛第一次侍寝后,皇帝赐给她的椒房恩宠嘛。那么,什么是“椒房”呢?据甄嬛自己说,是“用椒和泥涂墙,取温暖多子之意”。花椒在古代是重要的香料,用花椒和泥涂墙,估计主要是为了取其香气。至于取暖,现在想来应该作用不大。

另外,从温室殿也可以看出,当时汉代应该主要采取“被动保温”的取暖方式,恐怕还没有主动供暖的设备。

3、火炕

顾炎武《日知录·土炕》讲:“北人以土为床,而空其下以发火,谓之炕。”直到现在,北方很多农村地区仍然有炕的存在。穷人家就直接把做饭的厨灶与居室内的床连通,用灶火取暖。

这种方法简便实惠,取暖的效率也高,大概相当于现代的电热毯吧。清代道光皇帝还写诗赞美火炕:曰“静坐只疑春煦育,闲眠常觉体冲融。”

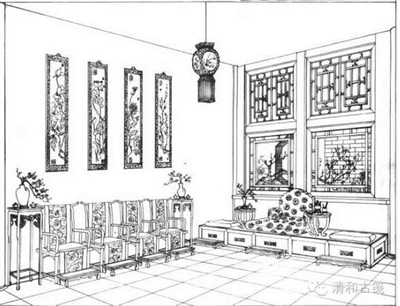

睡炕不在贫富,但所睡之炕就很不一样了。比如《红楼梦》中,王夫人房间的临窗火炕上“铺着猩红洋罽,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥”;而晴雯被赶出贾府后,养病睡的土炕上就只铺一“芦席”而已。也难怪看到这一幕的小少爷宝玉抑制不住地心酸。

4、火墙

如果说火炕像现在的电热毯,火墙就有点像北方的暖气。

具体做法是:将墙做成空心的,在墙身中预留孔道,相互贯通,外墙留有烧火口。烧火后,利用墙内热气的流通,提高室内温度。

5、地炕

而“地炕”就是把火墙和火炕的原理结合起来,做成地下火道。这就又有点像现代的“地暖”了。这种取暖方式虽然无烟气,但效率比较低,耗煤量想必比较惊人。

《宫女谈往录》中,慈禧太后身边的宫女曾回忆道:“宫殿建筑都是悬空的,像现在的楼房有地下室一样。冬天用铁制的辘轳车,烧好了的炭,推进地下室取暖,人在屋子里像在暖炕上一样。”

柴碳放到现在不属于清洁能源,但在古代可是来之不易的金贵东西。“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”的卖炭翁,可不一定能用得起自己卖的炭火。他的那车炭也被太监们仅用“半匹红绡一丈绫”就强拉入了皇宫,想必是供达官贵人们取暖了。同样是寒冷的冬夜,贵人和小民的感受怕是完全不一样的。

须知有钱人家可以用乌黑发亮、耐烧无烟的炭火取暖,穷苦老百姓家大多只能用稻草、秸秆取暖,还有人连稻草都用不上,只能用牛粪或羊粪取暖。

(清和古笺)

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号