岐澳古道是历史上从中山石岐到澳门的陆上通道,分“东干大道”和“南干大道”两条。其中,南干大道是主要通道。曾几何时,香山、四邑乃至岭南居民通过这条古道前往澳门参与贸易,将商品、文化、人才源源不断地输送至南洋,乃至海外各地,也将来自海外的多元文化传递至中山。特别是清朝后期,澳门发展成为我国对外贸易的港口和“海上丝绸之路”的中继港。岐澳古道作为连接粤澳两地的陆上通道,一度成为“海上丝绸之路”的重要通道之一。

清代沟通粤澳陆上主要通道

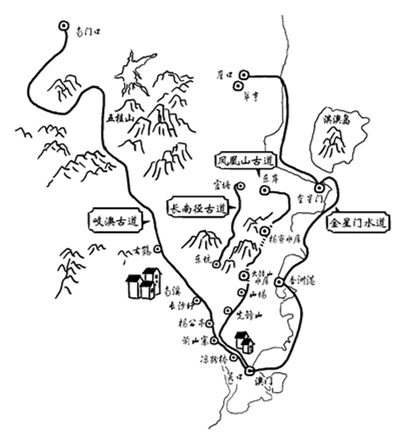

根据《香山县志续编》和《五桂山镇志》记载,岐澳古道的南干大道位于县城南面,修筑于清咸丰十年(1860年),从南门口经桂峰茶亭、双合山、石鼓垯村、云迳顶到良都与谷都交界处,转东入石莹桥、大南坑、平湖沙岗、前山寨直通澳门。路面宽2米,全长70公里。南干大道既是香山古代官道,也是商贩和民间百姓来往澳门进行物资交流的主要通道。

据广东海洋史研究中心课题组专家的初步研究表明,岐澳古道是清代广东政府治理香山、管理海防、管辖澳门的重要通道。南干大道是在原来民间挑担货品去澳门走出来的小道的基础上修缮拓宽的,可谓近代香山到澳门的“茶马古道”。

据了解,古香山南干大道的拓宽,最早与林则徐禁烟有关。清道光年间,英国人在珠江口贩卖鸦片,林则徐以钦差大臣的身份到广东禁烟。史料记载,当年虎门销烟事件之后,鸦片贩子们不甘心,利用澳门抵抗禁烟。为了制止多国不法商人同流合污,林则徐命令封锁澳门,并与两广总督邓廷桢率员进驻香山县城,通过岐澳古道前往澳门,表达禁烟的决心。

辛亥革命后,珠江三角洲的民众,特别是位于珠江口西部的香山、四邑(新会、开平、台山、恩平)等地民众,大多利用岐澳古道到澳门进行贸易或定居,或经澳门前往香港和海外地区。

古道沿途遗迹众多

据了解,岐澳古道现存段落大部分位于中山市五桂山境内。初步调查显示,包括古驿道路址在内,沿线散布着云迳寺遗址、桂峰茶亭遗址、通衢土地庙遗址、“李信义堂”石碑、“石莹桥路界止”石碑、“许真君格言”石碑、“郭宅税山”界碑、“何府税山”界碑、石鼓石逹汛遗址等近10处历史遗迹,具有很高的历史人文价值。据史料记载,云迳寺相当于古道上的一个驿站,它因古道兴而生,也因古道废而废。云迳寺居于山顶,当年建寺首先要解决的是水源问题。于是在山的南、北两侧山脚,各掘井一口,置水桶于井边。行走于岐澳驿道的官商旅人,无论贵贱,有余力者,则会在山下水井中提一桶水,背上山顶,留水于寺中,又提空桶至山下另一井处。循环往复,为山顶寺庙供水。

专家考证,岐澳古道与清代启蒙思想家郑观应也有着紧密的联系,位于中山三乡雍陌村的郑观应故居,是古驿道上的重要节点。而云迳寺茶亭遗址附近有“许真君格言”石碑一块,上书修身格言:“存心不善、风水无益;父母不孝、奉神无益;兄弟不和、交友无益;行止不端、读书无益;做事乖张、聪明无益;心高气傲、博学无益……”落款为“顺德黄敬孚敬书,郑陶斎恭勒”。相传出资立碑者就是郑观应。

如今,隐于中山五桂山生态保护区的岐澳古道,其部分路段仍保留着由花岗岩石条铺砌的石阶。在通往山顶的道路上,时而可见铺设整齐、保存完好的石阶路,最完好的一段有六七百米长,2米宽;一些被雨水冲刷后留下来的青石断条时而可见。附近的村民说,由于气候条件的变化,加上年代久远,目前仍有很多石阶被掩埋在泥土之下,尚未被挖掘出来。沿着岐澳古道的路线,继续穿越五桂山,沿路中可以清晰地看到一些大大小小的地方界碑。数十分钟后,抵达山顶,豁然开朗。数百平方米的山顶平台,树木郁郁葱葱。杂草从中,一些破败的砖瓦围墙映入眼帘,隐约可见百年古驿道的沧桑。

相关链接

古代澳门贡品经古道运往京城

据《珠海文物志》记载,明朝中期,执政的嘉靖帝因倭寇之乱而便实施海禁政策,但又由于其炼丹所用的龙涎香十分依赖进口,因此不得不变全面海禁为限定贸易口岸,觊觎澳门的葡萄牙人通过贿赂地方官员以及承诺缴纳大量税款的方式,让官员们上奏建议明廷将贸易口岸定位濠镜澳(今澳门)。自此至明末,朝廷官商在澳门向外国商人采购的香料、金银饰物、工艺品,或是外国使节向皇帝“进贡”的贡品都经由官道也就是古道运往京城,该古道自然成为了当时中西贸易的唯一通路。大文学家汤显祖因受贬谪而游历过澳门并留下了四首七言绝句描述其见闻,其中一首《香塞贾胡》:不住田园不树桑,琅珂衣锦下云樯。明珠海上传星气,白玉河边看月光。讲的就是不事农桑,专以贸易为生的葡萄牙人富裕的生活。

林则徐经此对澳门进行巡视

清代,澳门不仅是以英国为首的西方列强对华走私鸦片的据点,外国鸦片贩子藏身抵抗禁烟的基地,也是各国商人来华贸易的立足点。史料记载,清乾隆二十四年(1759年),清政府颁布《防范外夷条规》,第一条主文是:“永禁夷商在广州驻冬,如属必要,可去澳门,次年必返国。”也就是说,当年驻广州五羊驿经商的外国人,不能久留当地,澳门成为他们等候商船回国的驻地。

当年林则徐命令封锁澳门,并与两广总督邓廷桢率员进驻香山县城、前往澳门。林则徐此行即通过岐澳古道到达澳门,以清朝钦差大臣、两江总督的身份对澳门进行巡视。据传,林则徐针对鸦片战争前夕世风日下的时弊,于1839年9月巡视澳门后,写下了《十无益格言》。

“二十五日,戊午。晴……卯刻出南门,十里双合山,或呼为香栗山……又十里雍陌,在郑氏祠内饭。”道光十九年(1839年)七月,钦差大臣林则徐与两广总督邓廷桢从香山县城前往澳门,林则徐在其《日记》中记载了此行所见,内文与道光年间的《香山县志》互为补正,其所经路线正是岐澳古道。

将打造成为21世纪海上丝绸之路新地标

绵延70余公里的岐澳古道,是近代中山通往澳门的交通要道,更是“海上丝绸之路”的重要节点。古道历经数百年,数不清的人和物经此往来流动,将香山、珠三角大大小小的村落、城镇、港口同澳门甚至海外联系起来。其悠久的历史、多元的生态景观、丰富的文化遗产,是中山历史上地方开发与管理的鲜活见证。

广东省社会科学院广东海洋史研究中心课题组研究认为,岐澳古道作为“海上丝绸之路”的重要通道,既见证了近代中华文明走向海洋文化的试探以及中国近代以来的曲折探索,又承载着几百年来粤澳两地经济文化交流的历史人文内涵,还昭示了近代以来中华民族在外敌文化面前的民族尊严,具有很重要的历史价值和纪念意义。同时,古道遗迹主要保留区五桂山风景优美,树木葱郁,保存有古沉香、古黄花梨等珍稀名贵树种,周边还有金钟湖景区、古香林寺景区等中山著名风景区,开发挖掘岐澳古道历史遗址资源,对推动旅游业转型升级,带动经济社会发展,丰富人民群众文化生活具有重要现实意义。

《岐澳古道:中山市参与21世纪海上丝绸之路建设的新地标(征求意见稿)》中也指出,应当从建设21世纪海上丝绸之路的战略高度上,全方位保护开发岐澳古道,将其“纳入中山市经济发展规划中”,建立完善的保护与开发利用体系。对此,课题组建议,可运用生态博物馆的理念,重点塑造岐澳古道文化含量高、富有地方特色的旅游休闲空间与品牌,将其打造为“21世纪海上丝绸之路”新地标。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号