每年5月23日是世界海龟日(World Turtle Day,也被翻译成“世界爱龟日”),其主要目的是为了提升保护海龟、乌龟及其自然栖息地的意识。今年的主题侧重于引发人们对海龟和乌龟的更多关注、尊重和了解。同时,也鼓励人类来继续帮助海洋最古老精灵的生存与栖息。

地球上最古老的物种之一——海龟

作为地球上最古老的物种之一,海龟在地球上的演化历史可以追溯到距今1.2亿年左右,当时的海龟还是肉食性动物,被称为古海龟,体长为3.5米。它们见证了恐龙时代的辉煌与落幕,也是现生体型最大的海洋爬行动物。在海洋生态系统中,海龟是标志性物种和指示物种,具有非常重要的生态、科研和文化价值。

全世界目前有7种海龟,玳瑁(鹰嘴海龟)、赤蠵龟(红海龟)、绿蠵龟(绿海龟)、丽龟(榄蠵龟)、棱皮龟(革龟)、澳大利亚平背海龟、肯普氏丽龟(肯氏龟)。其中棱皮龟、绿海龟、蠵龟、玳瑁和太平洋丽龟都在我国有分布记录,并且均为世界自然保护联盟(IUCN)《濒危物种红色名录》中的受危物种。

海龟的寿命都比较长,一般可以活到100多岁。与我们常见的乌龟不同,海龟无法将头部和四肢缩回壳中,它们灵活有力的前后肢好似船桨,得以让其在大海中游走穿梭。它们是杂食性动物,吃海草、藻类、水母以及一些甲壳类动物,但多数都以水母为主要食物来源。但不同的物种有不同的偏好,平背龟只以水母为食,一只重达900公斤的平背海龟每天可以吞噬掉和它体积一样重的水母。成年绿海龟是唯一只吃植物的海龟,玳瑁主要觅食寻常海绵钢(是海中的多细胞生物)。鉴于珊瑚礁与海绵的竞争关系,玳瑁吃海绵十分有益,能够助于维持珊瑚礁生态系统健康。而蠵龟主要吃龙虾、海胆和螃蟹等甲壳类动物(真会吃啊)。

偷猎、海洋白色污染——海龟濒临灭绝

海龟生存了上亿年,但如今却因人类的偷猎、滥捕、制造塑料垃圾、污染海洋环境等毫无节制的活动而濒临灭绝的风险。绿海龟是我国海域最为常见的海龟物种,但由于人类活动的影响,数量也在持续下降,已被评估为“濒危”。自然环境下的绿海龟通常并不是绿色的,它名字中的“绿”得自于它背甲下的特殊绿色脂肪层,而非体表颜色。

在仅存的几种海龟当中,玳瑁所受到的人类威胁最为严重。除了被人类食用之外,玳瑁因为华丽的背甲可用于制作各类精美的工艺品而遭到大量捕杀,已经被列为“极危”物种。据报道,在海南,仍然存在许多地下玳瑁工艺品交易。此外,在中药市场里,玳瑁也是占有一席之地的“一味药材”,虽然现在其已被归为次常用中药,但这并未减少玳瑁在中药材市场的流通。除人类活动外,海龟的生存还受到了气候变化的影响。据研究表明:“地球的气候变化所引发的变暖趋势可能导致海龟雌雄比例失调,雌性海龟的出生率明显高于雄性,会导致种群衰退,影响未来的遗传多样性。”

2018年的一份英国的研究报告显示,科学家在全球所有的七个品种里,发现共有102只死亡海龟体内全部发现了塑料。他们在海龟的消化道内发现总计811件长度不到5毫米的塑料物,其中大部分为纤维,其余为碎片或颗粒。

根据《自然》(Nature)期刊的研究发现,海龟一旦误吞一片塑料,就有五分之一的死亡机率。研究者对约1000只死亡海龟进行了解剖,发现吞食的塑料量越高,致死率越高。一旦海龟的肠道内有14块塑料,其死亡风险将高达50%,而一些动物甚至仅仅误食了一片废塑料就会为之丧命,例如,科学家们发现,一只海龟的肠道被一片尖锐的塑料割开,还有一只海龟的肠道被一块塑料牢牢堵住。除了肠道被划伤、堵塞,塑料垃圾在海水中破裂分解为细小的塑料片和颗粒后,可以吸附大量有害物质,对海龟造成伤害。

图1:玳瑁

又名瑇瑁、蝳蝐、瑇玳、文甲、鹰嘴海龟、十三鲮龟、十三鳞、十三棱龟、明玳瑁、千年龟,简称玳。玳瑁的外形与其他海龟大致相似,都有扁平的躯体、保护性的背甲、以及适于划水的桨状鳍足,而玳瑁最明显的特点是其鹰喙般的嘴,以及躯体后部锯齿般的缘盾。主要的生活区是浅水礁湖和珊瑚礁区,主要以海绵为食,也会进食栉水母、水母、海葵、虾蟹和贝类等无脊椎动物以及鱼类和海藻。目前玳瑁受到《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES)的保护,很多国家已禁止猎捕玳瑁,玳瑁产品也被禁止进出口。

图2:赤蠵(xī)龟

又称为红海龟、蠵龟、日头龟、八卦龟、火龟。在大西洋、太平洋、印度洋以及地中海都曾被发现。赤蠵龟大部分都在盐水和河口栖息地生活,甚少上岸,母赤蠵龟会短暂的上岸产卵。赤蠵龟是杂食性的,主食底栖无脊椎动物。赤蠵龟大而有力的下颚可以有效地支解它的猎物。每年气温变化都可能会影响红海龟性别比例(它们的性别由中枢温度控制。当沙子温度提高会使性别比率趋向于雌性)。

图3:绿海龟

又称青海龟、绿蠵龟。演化过程中仍然保留了部分祖先的生活方式,所以必须回到出生地上产卵,繁育后代,形成了一种绿蠵龟较独特的生活习性。绿海龟广泛分布在热带及亚热带海域中,在水温逾摄氏25度的沙滩上产卵。由于它用肺呼吸,于海中的潜水深度极限约一、两百米。

图4:丽龟

又称为太平洋丽龟、橄龟、姬赖利海龟;身着黑色心型背甲,外观像一颗大橄榄,是现存存七种海龟中体型最小的。分布范围以热带海域为主,偶尔也会在温带海域中看到它。

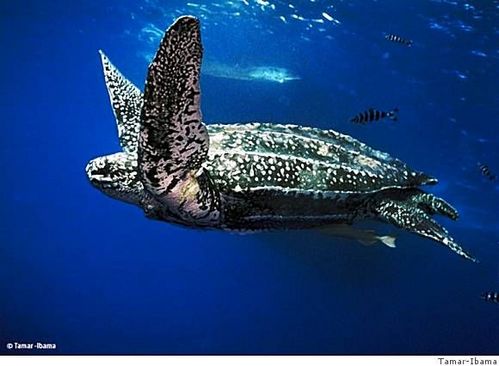

图5:棱皮龟

又称革龟、皮革海龟,是龟鳖目中体型最大的动物,也是所有活海龟中最大的,最大体长可达3米,龟壳长2米余,体重可述800-900公斤。主要以水母为食物,但是目前研究发现,棱皮龟无法区分海水中塑料垃圾漂浮物与水母,这为保护棱皮龟带来了极大困难。

图6:平背龟

生长于澳洲沙滩和浅水海域的特有种海龟。平背龟是杂食动物,但主要还是肉食性。主要于他们游泳的浅水区中猎食。他们被发现会吃软珊瑚、海参、虾、水母,软体动物以及其他无脊椎动物。即便很少吃植物,平背龟偶尔也会吃海草。

图7:肯氏海龟

又名肯普氏丽龟,是目前丽龟属中现在依然存活着的两种海龟之一,体型较小,成年龟体积也只有60-90厘米,平均体重为重45千克。主要食用软体动物、甲壳亚门动物、水母、藻类或者海胆。属于极度濒危的海龟。整体是黑灰色的,随着身体的逐渐成熟,肯氏龟的身体颜色也会发生变化,成年个体的胸甲一般是黄绿色或白色的、而背壳则是灰绿色。